“It’s what you do that defines you”

Walaupun seringnya kita ngeluh ‘bosan’ dengan rutinitas, that every each one of us hate our jobs, tapi nyatanya kita akan tetap berusaha ngasih yang terbaik pada apa yang kita lakukan. Kita akan mencoba melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Karena siapa kita itu tercermin dari apa yang kita lakukan. Seorang dokter mengobati. Seorang koki memasak, Seorang penulis menulis. Seorang pembunuh, membunuh. Dalam The Killer, David Fincher benar-benar menunjukkan kepada kita bagaimana sebagai seorang filmmaker, dia berani membuat film yang dengan sengaja mengambil banyak resiko. The Killer diceritakan dengan kontradiksi sebagai fondasi. Karakternya ironically tidak sehebat ‘omongannya’ dalam kerjaannya. Aku malah melihat film ini hampir seperti parodi dari genre revenge dan film pembunuh bayaran yang biasanya selalu tergambarkan cool dan disenangi penonton. Film ini karakternya cool tapi in sense yang tidak memancing simpati, membuat keputusan aneh. Gaya dan penceritaan masterclass Fincher-lah yang turn things around dan membuat film ini worked out sebagai hiburan sekaligus telisik karakter yang berbobot.

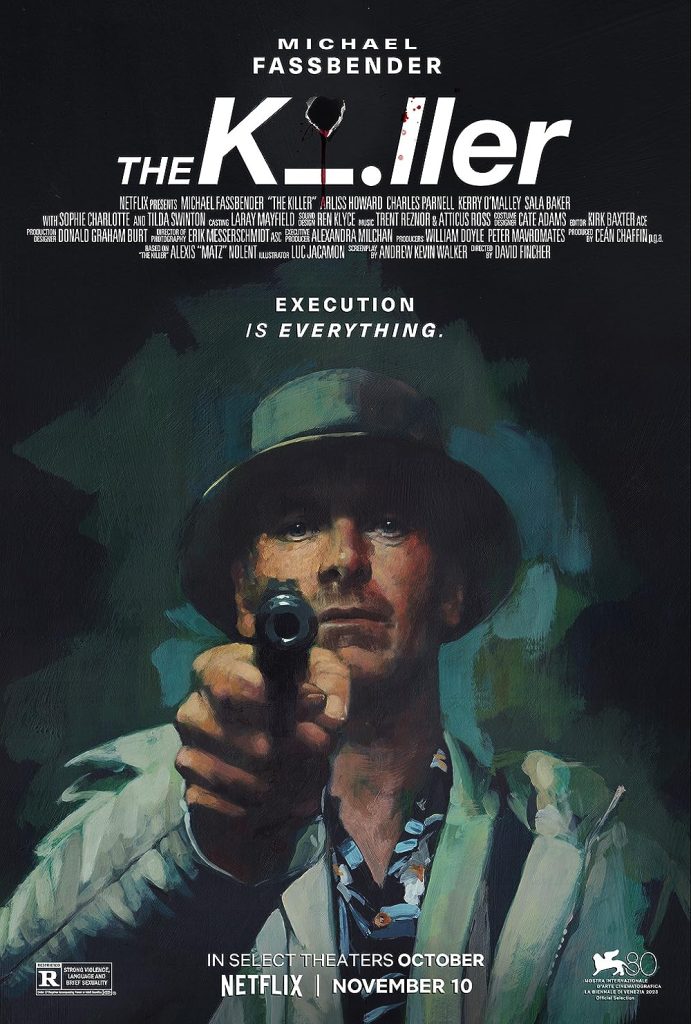

Aku memang gak tau graphic novel materi aslinya, tapi aku pikir studio mungkin pengen bikin action assassin saingan John Wick. Hanya saja David Fincher simply pengen sesuatu yang berbeda. Maka kita dapatlah karakter pembunuh yang lain dari yang lain. Karakter yang diperankan Michael Fassbender ini – sama seperti karakter lain di dalam cerita – tidak punya nama. Mereka ‘dikenal’ berdasarkan dari apa yang mereka lakukan. The Killer. The Brute. The Client. The Lawyer. The Expert. Penamaan tersebut sesuai dengan tema ‘what we do is what we are’, sekaligus juga klop ke dalam mindframe si karakter utama. Yakni untuk tidak terattach dengan orang lain. Supaya tidak timbul empati. Karena, menurut si Killer, empati itu adalah kelemahan. ‘Mantra’ itu terus berulang-ulang dia ucapkan, di dalam hati. Kita akan banyak mendengar obrolannya dengan diri sendiri, yang dijadikan voice over oleh film, sebagai main dialogue dari si protagonis. Kita pertama kali berkenalan dengan dia lewat voice over ini.

Dari gedung kosong dia menunggu dan mengintai targetnya. Orang penting di Perancis. Selagi menunggu kita melihat kebiasaannya yang precise, kita mendengar kata hatinya soal kerjaannya. He seems begitu fokus dan paham betul seluk beluk kerjaan pembunuh bayaran ini. Dia punya metode tersendiri. Di awal itu seperti sudah dibangun betapa jagonya dia. Tapi lantas dia gagal. Tembakannya meleset. The Killer kabur ke negara tempatnya bersembunyi. Tapi kerja untuk ‘dunia hitam’ ada konsekuensinya. Orang tersayangnya harus membayar kesalahannya. Di titik ini aku merasa film jadi kayak cerita revenge biasa. Killer berniat balas menghabisi pembunuh bayaran dan bosnya. Aku honestly mengira cerita bakal jadi boring, karena sudah banyak sekali cerita balas dendam seperti demikian. Tapi kemudian kegagalan-kegagalan Killer terus terjadi. Gimana ternyata aksinya enggak sekeren narasi voice overnya. Dia salah menghitung waktu kematian setelah jantung ditembus paku, misalnya. Atau gimana dia selalu pakai identitas palsu, tapi nama-nama yang dia pakai adalah nama yang dia ambil dari karakter film – which is bukan penyamaran yang sempurna karena orang bisa langsung tahu itu nama palsu. Ketertarikanku naik kembali begitu menyadari pria ini bukan John Wick, dia lebih mirip seperti kita yang struggling untuk menuntaskan kerjaan dengan semampunya.

Arahan jagoan dari David Fincher sangat mendukung untuk terbangunnya ‘ilusi’ kekerenan protagonis tersebut. Shot-shotnya bonafid semua. Kita dibuat ikut mengintip lewat lensa sniper. Kita ikut dibuat melihat dengan dingin lewat warna-warna ‘elegan’ yang juga seolah mencerminkan keunikan sudut pandang si Killer terhadap dunia. Perspektif itu dengan mulus dimainkan oleh film, terkadang kita dibuat melihat si Killer dari luar, dan terkadang kita melihat sejalan dengan perspektifnya. Hint untuk perspektif tersebut diberikan oleh film lewat musik. Bukan sekadar buat gaya-gayaan soundtrack, musik itu dimainkan oleh film kadang seperti kita mencuri dengar musik dari earphone orang, kadang musik itu full yang berarti kita mendengarnya bareng dengan perspektif Killer. Selain dengan perspektif dan musik seolah ini film action yang pop, film ini juga benar-benar mengbuild up adegan-adegan aksi kriminal just like adegan film action yang stylish. Membendung antisipasi kita, kemudian banting stir dan memperlihatkan kesalahan ‘kecil’ yang dibuat oleh si Killer sehingga rencananya meskipun tidak sepenuhnya berhasil, tapi kita tidak langsung menganggap dia inkompeten. Killer tetap akan menyelesaikan ‘misinya’ tapi dengan tidak ‘sekeren’ karakter-karakter action. Mana ada jagoan yang kabur ngap-ngapan dikejar anjing.

Gak banyak filmmaker yang berani ambil resiko, tapi di film ini David Fincher dengan cueknya mengambil resiko. Dia malah menjadikan resiko itu sebagai fondasi film. Killer yang terus mengingatkan dirinya; seorang pembunuh bayaran maka dia tidak boleh merasa empati, tidak boleh merasa kasihan sama orang. Kawan maupun lawan. Karena dia juga berprinsip bahwa tidak ada orang yang bisa dipercaya. Tapi aksi balas dendam yang nekat ia lakukan, tentu saja terjadi karena dia sangat sayang dan peduli banget sama pacarnya. Yang berarti hatinya tidak sedingin itu. Yang berarti dia mungkin bukan pembunuh yang handal karena melanggar ‘kode etik’ pembunuh itu sendiri. Yang lantas membuatnya sebagai orang yang tak sesuai hati dengan aksi. Dan ini bukan trait yang ingin kita lihat ada pada karakter utama, karena dia jadi karakter yang unreliable. Film juga dengan sengaja tidak menampakkan dulu seperti apa hubungan dia dengan korban yang bikin dia pengen balas dendam, sebagai penonton kita gak dikasih gambaran sepenting apa orang ini di hidup Killer. Kita hanya berpatokan kepada reaksi dan aksi yang dipilih oleh si Killer. Ditambah pula ternyata aksinya yang gak sejago kesannya tadi. It is hard enough bersimpati kepada tokoh anti-hero – kita memang bisa menganggap si Killer sebagai antihero karena saat membunuh dia memang sangat dingin dan gak ragu untuk membunuh targetnya gitu aja – apalagi jika dia ini gak bisa dipegang dan suka membuat keputusan yang aneh.

Pilihannya di babak akhir adalah yang paling aneh. Yang aku rasa mungkin jadi turn off alias paling membagongkan bagi sebagian besar penonton. Kenapa yang di akhir ini malah gak dibunuh. Kenapa si Killer tidak menuntaskan pekerjaannya. Di sinilah film meletakkan perkembangan atau development si Killer sebagai seorang karakter utama. Kunci untuk kita bisa memahami journey karakternya itu adalah dialog soal pemburu dan beruang yang dilontarkan oleh karakter Tilda Swinton (yang kata salah satu karakter mirip korek kuping hihihi) Dialog itu perlahan menyadarkan dirinya. Konfrontasinya dengan ‘bos’ di akhir, seal the deal. Killer menyadari ‘kerjaannya’ adalah ya kerjaan. Dia tidak lagi menganggap dirinya spesial, ” a few” dia menyebut dirinya di awal. Di akhir, dia mengganti sebutannya dengan “the many” Bahwa ada orang lain yang juga bekerja seperti ini, dan mereka juga menerapkan ‘mantra’ yang sama. Karena sama seperti dirinya, orang lain juga berusaha sebaik mungkin dalam kerjaan mereka.

Si Pemburu dan Beruang adalah anekdot tentang gimana manusia menikmati pekerjaan mereka. Berburu-lah yang dinikmati oleh pemburu, bukan saat membunuh buruan. Sehingga betapapun lemah, atau malah kejam dan kurang ajarnya beruang, jika itu adalah beruang terakhir, maka pemburu akan enggan membunuhnya. Karena jobnya akan berakhir. Keadaan ekstrim yang dipancing oleh dialog Tilda tersebut adalah bukan saja soal si Killer enggak akan membunuh bos yang terakhir karena dia butuh ‘kerjaan’. Melainkan juga si Killer boleh jadi secara naluri sengaja meleset dan gagal supaya dia bisa membunuh lebih banyak.

Inilah juga yang menyebabkan aku sadar as much as I like film ini kalo dia jadi kisah yang menyelami dalam-dalam psikologis pembunuh kayak The House That Jack Built (2018), ataupun Henry: Portrait of a Serial Killer (1986), aku salah menempatkan ekspektasi. Karena nanti bakal sama boringnya dengan kalo si Killernya dibuat sejago John Wick. The Killer memang membahas psikologi karakter, tapi bukan sebagai pembunuh, melainkan sebagai manusia biasa yang punya kerjaan. Kebetulan kerjaannya menghilangkan nyawa manusia. Film ini justru mengambil approach karakter yang ‘manusia sehari-hari’ tapi pengen sebaik mungkin dalam kerjaannya. Sehingga dia yang tertutup kerap menunjukkan sikap disiplin dan mengulang ‘mantra’ yang merupakan bentuk dari gimana pembunuh bayaran yang sukses. Masalahnya, kegagalan bakal eksis apapun kerjaan kita. Pada intinya, film tentang pembunuh bayaran yang membalas dendam ini ternyata adalah cerita tentang orang yang berusaha sukses dalam karirnya.

The Palace of Wisdom gives 7 out of 10 gold stars for THE KILLER

That’s all we have for now.

Jadi, sebesar apakah cinta kalian terhadap kerjaan? Apakah kerjaan kalian memang mendefinisikan siapa sebenarnya diri kalian?

Share pendapat kalian di comments yaa

Setelah nonton ini, kalian yang masih pengen tontonan seru bisa coba serial Hijack, serial thriller seru tentang pembajakan di pesawat yang dibintangi oleh Idris Elba di Apple TV+ Yang pengen ngerasain ketegangannya bisa langsung subscribe dari link ini yaa https://apple.co/46yw8RX

Remember, in life there are winners.

And there are losers.

We?

We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL