Nominasi Oscar telah diumumkan, beberapa nominenya yang kontroversial pas banget udah aku tonton tapi belum sempat kereview tunggal. Jadi, ya di sinilah kukumpulkan bersama review film-film lain yang juga sama-sama belum ada ulasannya. Enjoy Mini Review pertama di tahun 2025!

A DIFFERENT MAN Review

A Different Man adalah cerita yang berbeda tentang identitas. Memang sih karya Aaron Schimberg ini menelisik gimana society memandang orang-orang yang “not normal” kayak The Elephant Man, ataupun juga masuk ke psikologis karakter yang ingin mengenyahkan sisi dirinya yang bahkan dia sendiri enggan menerima kayak The Substance, hanya saja sudut pandang yang diambil oleh film ini terasa lebih ironis. Naskahnya benar-benar mengkonfrontasi sisi hipokrit dari karakter yang pengen nunjukin siapa dirinya ke orang, tapi sekaligus dia juga malu ngeliatin apa adanya dirinya kepada orang.

Nonton film ini rasanya berpadu antara kasian ama ‘rasain lu!’. Edward ngerasa karirnya sebagai aktor serta bintang teater gak bakal mulus karena kondisi wajahnya. Jadi ketika dia mendapat kesembuhan, dia mempersembahkan dirinya sebagai “pribadi yang baru”, bukan lagi sebagai Edward. Dia bahkan ikut casting memerankan karakter yang dibuat berdasarkan dirinya waktu dulu masih Edward. Ironis banget kan, padahal si cewek sutradara teater itu suka Edward yang mukanya begitu, tapi Edward sendiri lebih memilih untuk berakting sebagai dirinya, ketimbang apa adanya. Untuk mencapai goalnya, memang naskah film ini ngambil resiko untuk jadi aneh, bukan ke horor creature tapi like, agak ke “mustahil di dunia nyata” yang lebih grounded gitu. Tapi pilihannya itu memang berbuah plot yang terus menelisik sikap Edward.

Paling ngakak nanti ketika datang karakter Oswald, yang punya kondisi sama seperti Edward, tapi dia orangnya pede. Melihat ‘kompetisi’ Edward yang udah ganteng dengan Oswald tu bener-bener kayak ngeliat gimana seseorang mencoba mengalahkan dia yang seharusnya.

The Palace of Wisdom gives 7.5 out of 10 gold stars for A DIFFERENT MAN.

EMILIA PEREZ Review

Emilia Perez berangkat dari film yang mendapat standing ovation 9 menit penuh di Cannes 2024, menjadi film yang paling dilaknat sinefil karena nyabet 13 nominasi Oscar padahal filmnya problematis; sutradaranya, Jacques Audiard, ngaku gak riset Mexico, kurang representasi lokal, pake AI untuk adegan musikal karakter titularnya, serta juga karena katanya Selena Gomez kurang effort. Yah, itu semua cerita ‘kontroversinya’, kita boleh gak suka atau gimana karena itu, tapi di sini aku mau coba menilai dari produk filmnya itu sendiri – di luar hal-hal kontroversial tadi.

Saat pertama nonton ya aku merasa film ini punya sudut pandang unik yang menghasilkan situasi musikal yang unik. Itu karena aku memahami film ini sebagai kisah Zoe Saldana sebagai tokoh utama, sebagai pengacara wanita yang punya prejudice terhadap gender berdasarkan kasus-kasus yang ia tangani, lalu dia dipaksa jadi klien untuk ketua gangster Mexico yang diam-diam ingin meninggalkan dunia kriminal karena si gangster ini ngerasa dirinya yang sebenarnya tuh perempuan, jadi dia ingin jadi trans woman. Sudut pandang Zoe di sini menarik karena prasangka dirinya terhadap gender dan tingkah laku serta merta menjadi semakin kompleks saat dia terlibat dalam hidup si Emilia, sebelum dan sesudah menjadi wanita. Emilia Perez sama seperti A Different Man dalam hal memotret gimana manusia merasa diri mereka berubah setelah ganti ‘sosok’, padahal mungkin sebenarnya tidak ada yang berubah. Bahwa semuanya itu tergantung di dalam kita.

Perkara musicalnya, memang ada juga adegan lagu yang konyol. Wicked yang kita bakal kita bahas nanti, punya musical number yang jauh lebih powerful. Aktingnya memang kadang terasa karikatur, yang sejalan dengan kontroversi film ini masih dalam kotak stereotipe. Buatku, masalah utama pada film ini, adalah naskah yang masih belum firm mematok tokoh utama. Antara si pengacara wanita atau karakter titularnya. Jika pilihan ini lebih exact, bisa jadi film ini lebih kuat.

The Palace of Wisdom gives 6 out of 10 gold stars for EMILIA PEREZ.

FLOW Review

Animasi dari Latvia ini rounding up betapa magnificentnya skena film animasi di tahun 2024 kemaren. Flow yang mengambil tempat di dunia fantasi, dihidupi oleh hewan-hewan yang grounded banget ke kita – bukan cuma dari suara mereka yang memang ngambil suara hewan asli!

Gak ada dialog dalam film ini, hanya suara hewan-hewan itu. Namun sutradara Gints Zilbalodis dengan efektif menyampaikan – lewat animasi yang tampak kasar tapi nyatanya begitu fluid – pesannya tentang kerja sama tanpa mengenal ras di balik kisah petualangan seekor kucing di dunia yang dilanda banjir. Kucing yang notabene hewan penyendiri itu harus belajar survive di keadaan sulit bersama hewan-hewan lain yang either dia belum pernah ketemu kayak Capibara atau bangau mitologi, ataupun hewan yang selama ini ia anggap musuh, kayak seekor anjing.

Animasinya serasa benar-benar mengisi keindahan tema cerita yang disampaikan. Kreativitasnya clearly begitu pure dan magical, membangun dunia yang membuat mata kita melekat ke layar. Sementara storynya sendiri, well, jangan harapkan cerita petualangan yang bombastis, cerita film ini ngalir sederhana aja dengan ‘kejutan’ magis di sana sini. Akan mudah bagi kita untuk tersedot masuk dan peduli dan ngerasa jam berlalu bagai terbang saat menonton ini.

The Palace of Wisdom gives 7 out of 10 gold stars for FLOW

RED ONE Review

Buatku ini salah satu film yang suprisingly potensial, tapi jatuh flat on it’s face, karena satu hal: The Rock yang sepertinya kekuatan supernya di dunia nyata adalah membuat film apapun yang ia bintangi menjadi generic. Well, The Rock atau penyakit sutradaranya, Jake Kasdan.

Aku suka konsep dunianya. Makhluk-makhluk mitologi ternyata nyata, dan Sinter Klas kini diculik sehingga bagi-bagi kado saat natal terancam batal. Dan Kapten Ameri..ehm, Chris Evans harus bekerja sama dengan kepala sekuriti sinterklas, The Rock, bertualang mencari siapa yang menculik. Salah satu tersangka utama adalah Krampus, sodara Santa Claws. Tuh aku tertarik banget ketika film mulai bahas hubungan persaudaraan mereka. Sampai-sampai aku lebih pengen ngeliat petualangan karakter Chris Evans yang manusia biasa dengan Krampus, alih-alih dengan The Rock. Pertama, aku ingin mitologi dan relasi karakter lebih dieksplorasi lagi. Film ini tu kayak kurang banget. Karena, kedua, film ini tetap memfokuskan kepada The Rock dan adegan-adegan aksi. Di sinilah film ini jadi generic banget.

Makhluk-makhluk yang dilawan sih cukup kreatif. Cuma ya, adventure nya jadi cookie cutter banget. Apalagi baik itu The Rock maupun Chris Evans keduanya sama-sama masih kayak saling jaim. Bantering mereka kayak standar aja. Mereka masih kayak berlomba mana yang paling cool doang. Aku berharap dua jam dapat something fres, nyatanya ya hiburan yang seperti biasa aja.

The Palace of Wisdom gives 5.5 out of 10 gold stars for RED ONE

VENOM: THE LAST DANCE Review

Beda dengan Chris dan The Rock, bantering antara Tom Hardy sebagai Eddie dan sebagai Venom si symbiote memang terasa lebih ngalir dan lebih fit untuk role “buddy comedy”. Hanya saja, hal tersebut tidak cukup kuat untuk mengangkat film terakhir dari trilogi Venom ini. Karena secara overall, film ini masih terasa berantakan oleh constant pushing universe ceritanya.

Aku gak tau siapa yang minta tapi Venom: The Last Dance is actually punya adegan Venom berdansa. Mungkin kedengarannya memang lucu, dan bisa saja jadi tontonan yang works, tapi tidak kalo kita melihat film ini punya bigger mission yakni tentang pengenalan banyak makhluk symbiote lain dan main antagonis berupa entitas yang jadi ‘predator’ utama bagi symbiote. Bagi film ini, keberadaan karakter-karakter tersebut hanya jadi outer journey. Spektakle aja. Makanya film ini terasa kosong. Momen-momen development Eddie dan Venom terasa begitu sporadis dan seperti berjalan sendiri.

Sebagai sebuah trilogi pun, udah di film terakhir tapi aku masih belum ngerti bentuk gambaran besar trilogi ini seperti apa. Segala hal tentang film ini terasa disjointed, baik itu secara dia stand alone, ataupun sebagai kesatuan dari trilogi. Bisa jadi ini karena peralihan sutradara dan persoalan IP Sony dan Marvel itu. Akhir trilogi ini kembali dipegang oleh Kelly Marcel, dan di point ini sepertinya dia menggigit projek yang terlalu besar untuk dia kunyah. Or may be semua proyek utuhnya udah dikunyah ama Venom hihihi

The Palace of Wisdom gives 4 out of 10 gold stars for VENOM: THE LAST DANCE

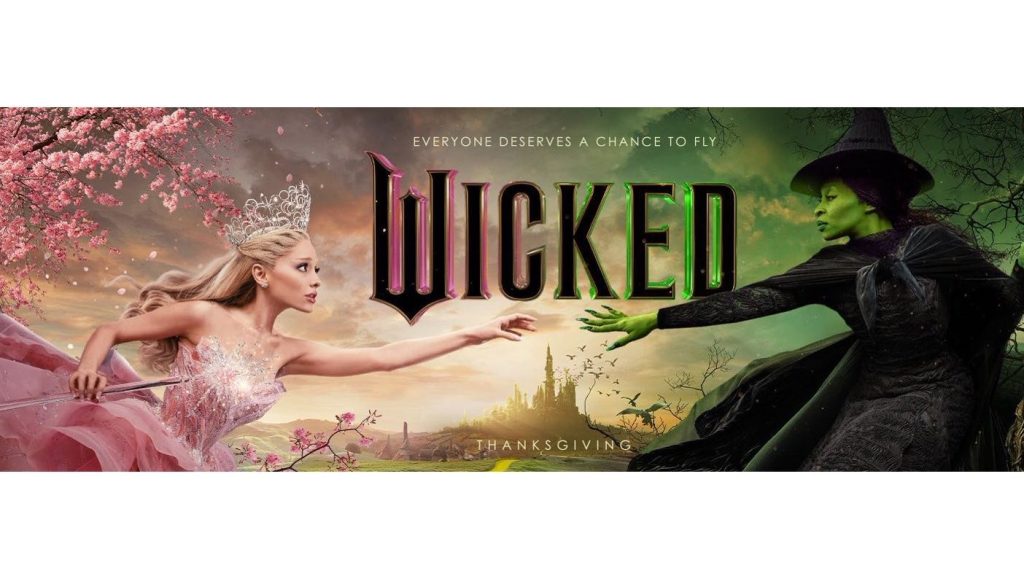

WICKED Review

Fan fiction biasanya receh. It is what it is. Kita begitu suka ama suatu cerita sampai-sampai cerita itu menginspirasi kita untuk mengarang sesuatu untuk mengembangkan lore ceritanya, sesuai maunya kita. Most of fan fiction biasanya cuma muasin kesukaan pembuatnya. Tapi Wicked yang diangkat jadi film oleh Jon M. Chu dari teater play yang ‘cuma’ fan fiction dari The Wizard of Oz, ternyata punya sesuatu.

Sesuatu itu could be yang dibilang orang sebagai ‘movie magic’. Wicked memang film modern, yang fantasinya mulus berkat teknologi, yang juga aku akui terasa agak kepanjangan, tapi vibenya tuh masih kerasa kayak fantasi klasik. You know, dongeng yang sarat pesan berharga. Mengirim kita ke dunia ajaib dengan karakter-karakter ajaib tapi kita masih terasa menapak. Ceritanya sendiri berpusat pada gimana Glinda dan Wicked Witch of the West di jaman sekolah dulu, saat mereka masih berteman. Sesuatu itu bisa juga penampilan akting yang quirky tapi pas. Karakter film ini memang kayak komikal, aku sempat gagal fokus terutama pada Galinda – Ariana Grande maininnya kayak era Cat Valentine banget – tapi mereka gak pernah ninggalin hati mereka. Iya sih agak aneh ngelihat yang udah lama kita kenal sebagai penyihir jahat ternyata baik atau sebaliknya, namun melihatnya sebagai stand alone story, film ini punya karakter yang menarik.

Puncaknya ya adegan musikal. Lagu-lagunya memang gak sampai membuatku berdendang, tapi adegan musikalnya powerful. Cynthia Erivo dan Ariana Grande gak lagi main-main di adegan-adegan musikal dengan range akting – dan tentunya vokal but I don’t know about this – yang mengukuhkan deliverance film ini sebagai penceritaan di dunia ajaib dengan musik yang gak kalah magis.

The Palace of Wisdom gives 7.5 gold stars out of 10 for WICKED

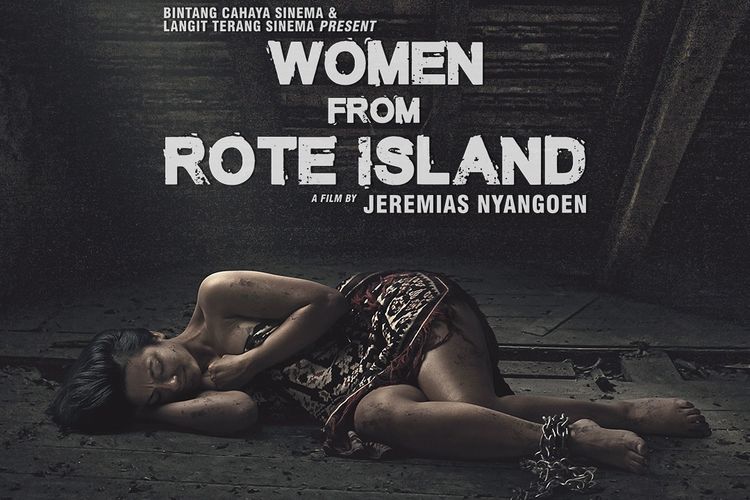

WOMEN FROM ROTE ISLAND Review

Jawara FFI, jagoan Indonesia buat ke Oscar tahun ini, namun tak pelak, sepanjang tahun kemaren film debut penyutradaraan Jeremias Nyangoen ini juga santer oleh kontroversi. ‘Emilia Perez’nya Indonesia-lah, mungkin bisa dibilang.

Satu hal yang dilakukan dengan benar oleh film ini ketimbang Emilia Perez adalah, Rote Island tidak ada dosa lack of representation. Film ini dengan berani menggunakan aktor-aktor lokal, yang memberikan penampilan akting maksimal, sehingga film ini terasa beneran lokal. Sesekali ada juga ‘jendela’ yang membuat kita melihat kebudayaan lokal Pulau Rote, tapi mainly film ini ingin menilik adat setempat yang membuat gerak kaum perempuan terbatas. Lalu kemudian film ini mulai beat up our head dengan perlakuan yang dialami perempuan di sana, lewat adegan – adegan yang semakin lama semakin brutal. Inilah yang memang jadi akar kontroversi film ini. Penggambaran kekerasan terhadap perempuan yang nyaris bikin film ini kayak film eksploitasi.

Menurutku penyebabnya karena film ini deliberately pindah sudut pandang dari karakter Orpa (seorang ibu) ke ngeliatin kejadiaan naas yang dialami putri-putrinya. Dan aku setuju perpindahan tersebut tidak perlu. Sedari awal naskah dibangun dengan Orpa sebagai tokoh utama, Orpa juga ngalamin perlakuan yang degrading, dia juga sudah harus dealing with ‘misteri’ kenapa Martha, putri sulungnya, jadi punya perilaku aneh kayak trauma mendalam, dan di babak akhir pun Orpa yang ‘beraksi’ mengungkap semua. Untuk karakter utama yang sudah digenjot hambatan dan masalah seperti ini, memindahkan perspektif ke korban lain hanya untuk menegaskan gimana exactly kekerasan itu terjadi kepada mereka hanyalah tindakan overkill yang bikin film tidak kelihatan main cantik.

The Palace of Wisdom gives 6 gold star out of 10 for WOMEN FROM ROTE ISLAND.

Y2K Review

Aku memang belum nonton semua film A24 sih, tapi rasa-rasanya Y2K ini film A24 terjelek yang pernah aku tonton! Filmnya datar banget. Padahal yang dipotret adalah what if scenario di akhir era 90an saat orang-orang was-was apa jadinya jika semua komputer error saat pergantian tahun dari 99 ke 00 alias 2000.

Sutradara Kyle Mooney put all his money ke membawa hal-hal nostalgia 90an sehingga dunia ceritanya bisa genuine, tapi itu tidak lantas tertranslasikan menjadi vibe 90annya dapet. Itulah yang kurang di film ini. Karakter-karakternya gak asik. Para aktor, kecuali Julian Dennison, gak dapet mainin remaja 90an yang awkward. Mereka semua tu kayak jaim, development karakter mereka gak kerasa sama sekali. Kalo sudah begini, satir atau lelucon apapun yang berusaha mereka deliver, jadi miss semua. Jadilah film ini sangat bosenin (padahal durasinya singkat) padahal paruh akhirnya harusnya bisa cukup seru dengan trope manusia vs. komputer pembunuh.

Satu-satunya yang memorable buatku di film ini adalah keputusan aneh mereka ngebunuh karakter paling likeable duluan. Ini tuh berdampak gede banget, bukan hanya dari keseruan kita menonton, tapi dari karakter yang masih idupnya sendiri. Film seperti kehilangan hook gede sehingga karakter yang tersisa kayak berlari dan berusaha survive tanpa kaitan emosional. Atau kaitan lainnya ada, cuma tidak berhasil tercuat oleh naskah. Film yang harusnya main di ranah pesona awkward khas 90an akhirnya hanya kayak cringe dan cheesy tanpa jiwa.

The Palace of Wisdom gives 3 out of 10 gold stars for Y2K

That’s all we have for now

Siapa jagoan kalian di Oscar tahun ini? Silakan share di komen yaa

Thanks for reading.

Remember, in life there are winners.

And there are losers.

We?

We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA