“The sorry is not the solution for every problem”

“We all live in public now, we’re all on the Internet. How do you think people become famous any more? You don’t have to achieve anything. You just gotta have fucked up shit happen to you.” Tahun 2011, Jill dalam film Scream 4 meneriakkan kata-kata yang jadi motif kejahatannya kepada Sidney. Bahwa orang gak lagi harus punya prestasi untuk bisa terkenal, cukup jadi korban sesuatu aja. Fast forward ke tahun 2022 sekarang, ternyata keadaannya tidak semakin bertambah baik. Malah semakin menjadi-jadi. Mau itu disengaja atau tidak, semua orang kini berusaha ngegedein brand atau presence social media dengan menjual hal-hal negatif yang katanya terjadi pada diri mereka. Not Okay garapan sutradara Quinn Shephard sekilas seperti tontonan ringan, tapi sebenarnya hadir sebagai komedi yang khusus menyindir tentang hal tersebut. Menyoroti perbuatan influencer-influencer yang saling berlomba untuk eksis di dunia maya dengan menjadikan tragedi sebagai batu pijakan.

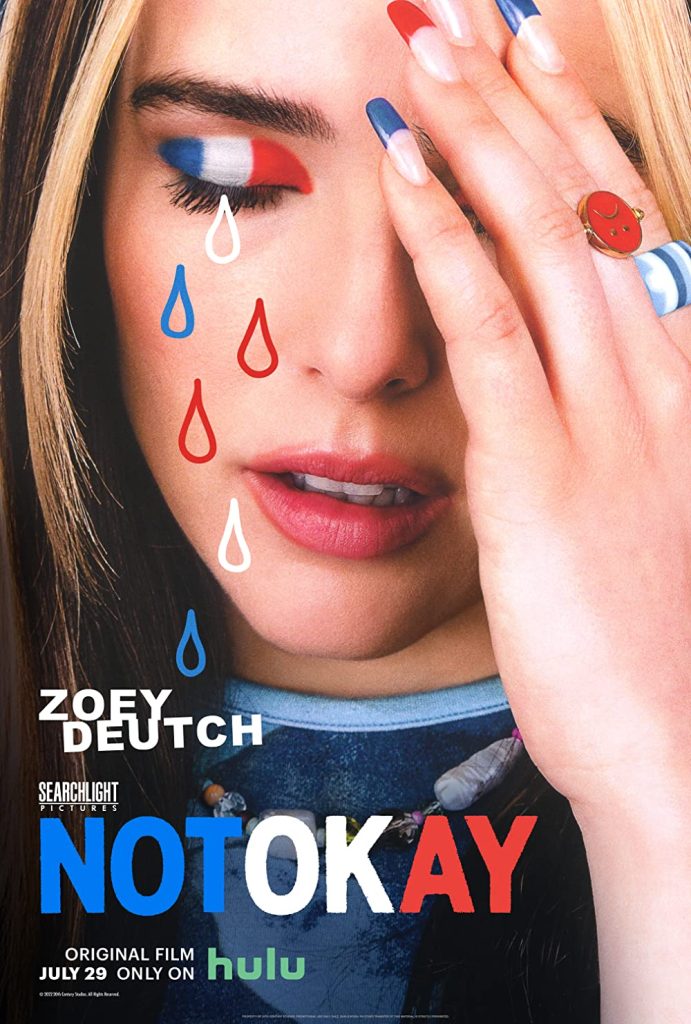

Baru mulai saja, film ini sudah langsung ngasih kita wanti-wanti. Bahwa protagonis cerita bukanlah orang yang likeable. Danni (walau cakep dimainkan oleh Zoey Deutch) adalah tipikal cewek yang tone-deaf dan sangat dangkal. Dia tidak benar-benar peduli soal tragedi atau kemanusiaan yang ia jadikan bahan tulisan. Danni kerja jadi content creator di media edgy, tapi hanya supaya bisa jadi influencer tenar. Supaya bisa deket ama influencer idolanya di kantor, Colin (karakter Dylan O’Bryen ini adalah gabungan dari hal-hal terburuk yang dimiliki Youtuber/Influencer di real world) Tadinya memang Danni cuma pengen terlihat asik di mata Colin. Cewek itu berbohong ikut tur penulis di Perancis. Danni menggunakan skill photoshopnya untuk bikin foto seolah dia beneran liburan ke sana. Kebetulan yang lucu (bagi kita!) pun lantas terjadi. Beberapa menit setelah Danni mengupload foto di depan Arc Perancis yang ikonik itu dari dalam kamarnya, tempat tersebut – di Perancis sono – diserang aksi teroris. Pengeboman dan segala macem. Jadi berita internasional. Maka postingan Danni lantas mendapat begitu banyak perhatian; it’s a perfect victim narrative buat media. Dan Danni bak mendapat durian runtuh, tentu saja memilih untuk menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dia memparadekan kejadian tersebut seolah benar-benar terjadi kepadanya, kepada semua orang yang either beneran peduli, atau ada juga yang memanfaatkan tragedi yang menimpa Danni untuk entah itu konten yang happening, atau juga tempat beramal. Yang penting bagi Danni adalah dia sekarang jadi seleb dadakan dan mendapat semua yang ia inginkan!

Benar-benar sebuah resiko gede mempersembahkan protagonis utama ceritamu sebagai seseorang yang gak-disukai. Yang bisa dibilang enggak punya kualitas yang bikin simpati. Kemungkinan terburuknya ya, si karakter jadi gak konek ama penonton, cerita dan segala permasalahannya juga jadi gak nyampe. Penonton hanya akan kesal, kalo di film horor, penonton justru mendambakan sang karakter cepet mati (dengan superduper mengenaskan). Film Not Okay paham bahwa itu kondisi yang not okay untuk sebuah tontonan dramatis. Film mendesain Danni seperti itu bukan tanpa sebab. Karakter utama diperkenalkan sepayah itu karena di sini si Danni diposisikan sebagai subjek satir. Kita diberi tahu bahwa she’s not a decent human being justru karena yang Danni lakukan bisa jadi tampak normal di jaman sekarang, mengingat influencer-influencer di real life memang banyak dan mereka populer. Film ini mengenali bahwa bisa jadi society adalah bagian dari problem, maka mereka membuat – dan menyatakan dengan gamblang – bahwa karakter protagonisnya bukan orang yang baik untuk membuka mata penonton sekaligus menimbulkan dramatic irony. Karena sekarang, seiring melihat keputusan Danni, penonton tahu bahwa seseorang rela menggali lubang dan menjerat diri dalam jejaring kebohongan yang terus membesar hanya demi ketenaran. Bahwa isu-isu sosial mereka gunakan semata untuk keuntungan personal.

Jadi secara materi, memang Not Okay adalah komedi satir yang harus dikembangkan dengan hati-hati. Film ini akan jadi problematik kalo protagonisnya itu nanti dapat redemption. Ini akan jadi problematik hanya dengan menjadikan karakter seperti Danni sebagai tokoh utama, sedangkan isu-isu sosial yang lebih penting dan urgen untuk dibahas hanya dijadikan latar. Quinn Shephard memang mengetahui cerita ini luar-dalam. Sutradara kita paham karakter cewek kulit putih, kaya, cakep, penuh privilege, yang bahkan gak bersentuhan langsung dengan problem-problem seperti serangan teroris dan serangan humanity lainnya, melainkan hanya peduli sama like dan view di Instagram, tidak punya kepentingan yang mendesak. Ada beberapa kali film ini menjadi meta dengan menyebut lewat dialog bahwa ini bukanlah cerita redemption untuk Danni. Namun juga sebaliknya, Shephard paham untuk tidak lantas ngejudge dan hanya menjadikan Danni sebagai teladan yang buruk. Redemption karakter ini ia lakukan dengan cara yang lain. Pembelajaran ia berikan dalam bentuk yang secara bangunan naskah tidak mengurangi kepentingan karakter utama, dan juga secara pesan tidak mengurangi sense of reality dan hati di dalam cerita komedi ini.

Danni masih diberikan kesempatan untuk mengenali apa yang sebenarnya dia lakukan. Karakter Colin dihadirkan sebagai pembanding bagi Danni, Colin adalah contoh influencer yang gak benar-benar ngasih influence yang baik. Karena Colin hanya peduli sama isu dan tragedi sebagai jualan untuk brand sosmed. Hati cerita sebenarnya datang dari relasi Danni dengan satu karakter lagi, yaitu Rowan (Mia Isaac mencuri perhatian di sini), gadis remaja kulit-hitam penyintas penembakan di sekolah. Jadi supaya tulisan dia sebagai korban teroris believable, Danni menyusup ke grup konseling para penyintas tragedi. Danni pengen nyuri-nyuri perspektif-lah istilahnya. Di kelas konseling itulah dia bertemu Rowan, yang memanfaatkan tragedi yang ia alami untuk aktivitas sosial yang beneran raise awareness. Dengan kata lain, Rowan adalah influencer ‘beneran’ yang menggunakan posisinya untuk usaha mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Rowan ini membuka banyak sudut pandang baru bagi Danni, terutama soal berbuat baik. Danni akhirnya memang jadi sahabatan ama Rowan. Dan dengan dramatic irony yang telah dibangun baik sedari awal, kita tahu akhir persahabatan mereka akan pedih dan emosional saat kebohongan Danni terbongkar nantinya.

Inilah yang kumaksud ketika tadi menyebut film bakal problematik kalo malah terus menjadikan Danni – outsider dari real problem – sebagai orang yang lebih baik ketika ada karakter yang lebih mewakili isu yang lebih aktual dan urgen untuk dibahas, yaitu Rowan. Not Okay menemukan jalan tengah, yang pada akhirnya membuat keseluruhan kisah ini jadi lebih dari sekadar oke. Karakter utama tidak dipinggirkan dan tetap diberikan kesempatan menjadi manusia (dengan pembelajaran) dan Rowan beserta isu yang lebih urgen tetap mencuat sebagai hal yang lebih urgen. Ending yang dilakukan film, menurutku adalah yang terbaik. Juga sangat relevan dengan yang kita lihat sehari-hari di sosial media. Nah, berhubung ini bahasannya adalah ending, maka paragraf yang menyusul di bawah ini akan SANGAT SPOILER. Bagi yang belum nonton, beware….

Ending film memperlihatkan Danni yang kini sudah jadi orang paling dicancel sedunia maya berusaha memperbaiki kesalahannya. Dia berhenti nulis. Dia berhenti main sosmed, menghapus semua akunnya. Dia tidak meminta simpati karena dikucilin, melainkan berusaha kuat dan ikut kelas untuk orang-orang yang kena shaming dalam upaya jadi pribadi yang baru. Salah satu solusi yang kepikiran oleh Danni adalah memberanikan diri untuk minta maaf kepada Rowan. Maka datanglah dia ke teater tempat Rowan perform bermaksud minta maaf. Ini yang aku suka, tindakan Danni relevan banget. Lihat saja betapa banyaknya fenomena public figur ataupun influencer yang bikin konten minta maaf begitu bikin salah, seolah dengan maaf semua beres. Saking banyaknya, netijen sudah apal dan menyindir. Tinggal minta maaf. Tinggal keluarin materai. Malah sekarang dicurigai orang-orang sengaja bikin salah dulu, sengaja shitposting dulu, biar viral lalu minta maaf dan tinggal menikmati efek keviralan. Ada juga yang lantas diangkat jadi duta setelah ngelakuin salah dan openly minta maaf. Danni dalam Not Okay benar-benar memperlihatkan itu adalah hal yang buruk, karena film ini menjadikan itu sebagai false resolution untuk Danni. The real resolution yang diperlihatkan film adalah Danni, setelah mendengar puisi yang begitu menohok dan natural dari Rowan tentang yang telah Danni lakukan selama ini, memilih untuk pergi tanpa meminta maaf. Apa sebenarnya makna dari itu semua?

Bahwa maaf bukanlah solusi. Maaf tidak akan bikin segalanya lebih baik. Karena dalam konteks ini, meminta maaf itu hanyalah tindakan dari pelaku seperti Danni untuk merasa lebih baik. Minta maaf itu untuk diri sendiri, yang berarti Danni masih mikirin dirinya sendiri. Yang harusnya dilakukan adalah memahami kenapa yang ia lakukan itu salah, memahami apa yang dirasakan oleh orang yang sudah dibohongi, dikhianati, dijahati. Meminta maaf seharusnya adalah untuk ketentraman pihak yang satunya.

Journey Danni komplit dengan meninggalkan teater karena dia telah memahami apa yang telah ia lakukan kepada Rowan. Dia menumbuhkan respek yang baru terhadap Rowan. Dia sadar bahwa ini adalah ‘cerita’ Rowan. Dan dengan melakukan itu, Danni telah menjadi orang fiktif terbuang yang jadi lebih baik daripada influencer-influencer palsu di dunia asli kita.

Tadinya kupikir ini cuma film receh tentang perempuan yang berbohong supaya dirinya populer dan dapat sahabat dan cowok idaman. Ternyata, film ini memang adalah itu, dan lebih lagi. Lebih dalam, lebih real. Lebih bergizi. Dan juga lebih menyenangkan berkat penampilan akting yang meskipun karakternya didesain untuk gak simpatik tapi tetap dibawakan natural. Karakter-karakter mereka terasa real dan urgen, di balik fungsi sebagai parodi ataupun sindiran. Ada beberapa kali aku merasa gak sanggup untuk melanjutkan nonton. Bukan karena khawatir kebohongan karakter utamanya ketahuan, tapi karena menyangka si karakter itu akan mendapat redemption yang menganulir segala hal penting lain yang diangkat film. Tapi ternyata akhir film ini diikat dengan respek terhadap hal-hal tersebut, karakternya dapat konsekuensi, dan benar-benar menohok– I think ini salah satu ending terkuat tahun ini. Filmnya definitely masuk list favoritku tahun ini.

The Palace of Wisdom gives 7.5 out of 10 gold stars for NOT OKAY

That’s all we have for now.

Kenapa orang gemar sekali menjual tragedi? Apakah menurut kalian secara moral itu benar? Bagaimana pikirmu para influencer palsu seperti Danni tidur di malam hari?

Share with us in the comments

Remember, in life there are winners.

And there are losers.

We?

We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA