“To the child, abandonment by their parents is the equivalent of death”

Aku bersumpah, sehabis nonton horor yang satu ini untuk tidak pernah lagi meremehkan orang berdasarkan apapun. Tidak dari pekerjaan, apalagi dari penampilan luar. Balerina cilik bertutu putih dan anggun tampak bagai angsa, ternyata bisa saja lebih buas dari predator manapun yang ada di dunia. Perampok berpakaian hitam-hitam bisa saja menutupi lebih dari sekadar wajah dari balik masker topeng mereka. Itulah yang dilakukan oleh Abigail, film yang skripnya hobi menari. Membawa kita bukan saja naik turun dalam ketegangan survival hidup-mati, tapi juga berayun kian kemari menyoroti sisi karakternya dari kiri ke kanan. Abigail memang jadi sajian yang menyenangkan. Dengan satu hal ekstra yang menggelitik buatku, apakah salah satu dari sutradara Matt Bettinelli-Olpin dan Tyler Gillett ada yang penggemar gulat (atau mungkin keduanya?), karena ya, ada beberapa adegan/dialog yang seperti references yang pasti dinotice oleh fans gulat saat menonton ini.

Alih-alih kawanan perampok kepepet yang beraksi serabutan lalu menemukan gadis yang tampak helpless tapi ternyata sumber malapetaka seperti di Pemukiman Setan (2024), kawanan dalam Abigail adalah sekelompok orang profesional yang lagi dalam misi menculik seorang gadis cilik. Semua cakap dengan tugas masing-masing. Ada ketua pelaksana yang cool, ada hacker unyu, ada muscle man yang gentle tapi polos, ada sniper pendiam, ada driver yang slebor, protagonis utama kita adalah penculik yang bertugas sebagai medik dan bakal berhubungan langsung dengan sang sandera. Saking profesionalnya, mereka ini tidak saling berbagi nama asli, tidak saling share cerita hidup, mereka bahkan tidak bercakap-cakap soal kerjaan. As in, mereka bahkan tidak tahu anak yang habis latihan balet yang mereka culik itu anak siapa. Yang mereka tahu, esok pagi setelah semalaman menyekap si anak di rumah besar tempat persembunyian yang sudah ditetapkan, mereka bakal duit banyak. Masalahnya, Abigail – anak yang mereka culik – ternyata bukan anak orang sembarangan. Malam itu seketika berubah jadi malam survival, sebab mereka dibunuh satu-persatu. Terjebak di rumah bersama makhluk misterius. Abigail memang tampak helpless, tapi tidak berarti dia juga harmless.

Elemen surprise memang bukan bumbu baru dalam film-film horor. Malahan elemen surprise suka dijadiin device oleh horor, supaya ceritanya meriah oleh misteri yang bikin hati penonton jumpalitan (setelah jantung kita loncat oleh jumpscare) Naskah Abigail pun menyandarkan diri kepada bentukan surprise, berupa flip atau turn atau pembalikan posisi. Keprofesionalan para penculik tidak bercerita tentang diri mereka jadi alasan yang cukup untuk membuat siapa diri mereka sebenarnya, dari mana diri mereka berasal, jadi revealing yang cukup mengejutkan, yang eventually mengukuhkan desain film untuk membalikkan posisi mereka dari yang tadinya seperti penjahat yang menculik dan dingin, menjadi manusia yang punya flaw dan jadi korban dari vampir. Ya, pembalikan tentunya juga berlaku untuk Abigail, karena anak itu sebenarnya adalah makhluk penghisap darah berusia ratusan tahun. Film memang tampak bermain-main dengan kejutan dari pembalikan ini, karena babak akhir yang jadi puncak cerita akan berisi karakter-karakter yang berubah, baik itu dari manusia menjadi vampir, ataupun dari yang tadinya sepertinya jahat diungkap ternyata baik, lalu jadi jahat lagi. Menariknya film membawa ke garis abu-abu, di mana yang jahat belum tentu vampir, baik belum tentu manusia.

Dengan begitu, tentunya film ini mengambil kesempatan untuk turut bermain-main dengan ekspektasi kita terhadap mitologi vampir itu sendiri. Makanya Abigail terasa sangat fresh. Udahlah desainnya yang balerina membuat Abigail punya ‘move set’ yang unik – bayangkan saja gerak-gerak tari balet yang seringkali memelintir tubuh membentuk bentuk ganjil dijadikan Abigail sebagai jurus saat menyerang – ditambah pula dengan kita dibikin menebak-nebak kemampuan dan kelemahan basic Abigail sebagai makhluk vampir. Mitos yang selama ini kita percaya, seperti vampir takut sama bawang, vampir takluk sama pasak kayu yang dihujam ke jantung, vampir menghindari matahari, ataupun digigit vampir berarti kita akan jadi vampir juga, diacak oleh film; film membuat tidak semua mitos tersebut berlaku kepada vampir di dunia cerita Abigail. Sehingga menonton para karakter manusia mengingat mitos-mitos vampir, berusaha figure out mana yang works mana yang tidak, terasa lucu dan – film juga membuat – seringkali adegan dan dialog mereka lucu.

Film memang membuat interaksi karakter sebagai charm utama cerita. Seperti yang sudah kusebutkan tadi, karakter mereka memang menempati tipe-tipe tertentu yang lumrah ada dalam kelompok di film horor, tapi revealing nantinya membuat mereka tidak sekadar one-note. Mereka bukan karakter pelontar one-liner atau komen sekalimat yang cringe. Mereka, dengan nama alias yang diberikan sebagai candaan, gradually menjadi full-pledge karakter. Yang kita terasa seperti semakin mengenal mereka yang tadinya asing. Kupikir tadinya Peter si muscleman cuma tipe karakter dumb-strong, tapi nanti dia punya persahabatan yang terjalin dengan karakter lain, sehingga nasib kedua karakter ini bikin kita peduli. Apalagi memang para aktor seperti saling berlomba ngasih sesuatu yang ekstra buat ngidupin karakter mereka. Dan Stevens excellent banget membuat karakternya yang awalnya tampak tipikal smart-cool bertransisi menjadi lebih gusar dan komikal. Kathryn Newton berhasil menyetir karakternya jauh-jauh dari annoying teenager. Melissa Barrera sebagai tokoh utama sukses ngasih ketangguhan serta vunerable seorang ibu yang jauh, estrange, dari anaknya. Dan tentu saja, Abigail yang diperankan menakjubkan oleh Alisha Weir sudah bisa kita masukkan ke kategori horror character iconic karena keluwesan aktingnya, meyakinkan sekali menjadi mana yang seperti anak kecil, mana yang seperti vampir buas, mana yang seperti vampir yang berusaha mengecoh dengan berpura-pura jadi anak kecil. Tipu daya Abigail klop dengan konsep film yang mengincar surprise.

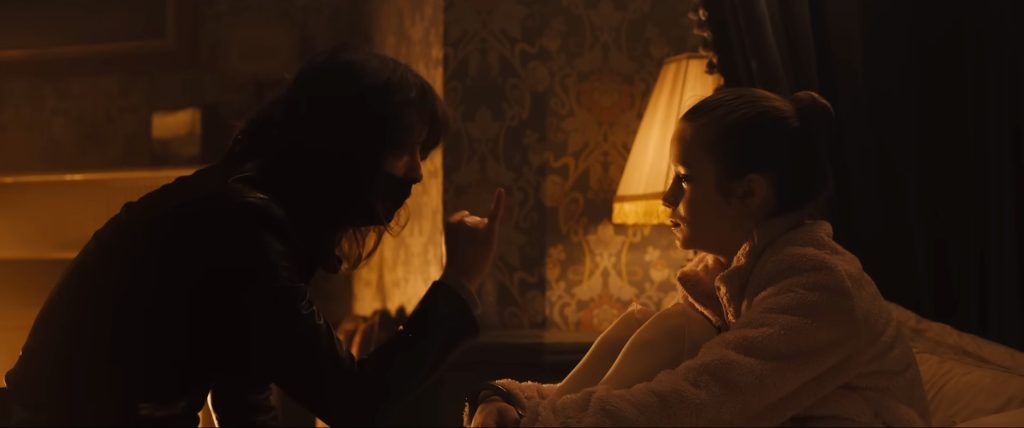

Sebaliknya yang jadi hati film ini adalah relasi unlikely yang terjalin antara Joey-nya Melissa dengan Abigail. Film membuat mereka paralel, yang satu ibu yang merasa bersalah sehingga memilih meninggallkan anaknya, sementara satunya (walau haus darah dan sudah beratus tahun) tetaplah seorang anak yang merasakan pahitnya mendapat resentment dari orangtua, yakni ayahnya. Pertanyaan yang mengarah kepada menelantarkan anak, dan apa yang sebenarnya membuat kita jadi orangtua yang buruk, berusaha diangkat oleh film ini di balik urusan antara vampir dan manusia

Makanya aku merasa kurang, interaksi antara ayah Abigail dengan Joey. Sosok ayah Abigail dipasang oleh film sebagai reference, dan lebih untuk bermain-main dengan penonton, meskipun memang diapun sebenarnya paralel dengan Joey. Kupikir film akan menjadikannya sebagai final boss yang harus dikalahan Joey karena bisa berarti Joey harus mengalahkan sosok demon dari dirinya sendiri. Tapi film mengarahkan ke dramatis yang berbeda, yang pilihan film ini kupikir juga karena film masih ingin menyisakan ruang untuk kita penasaran dan ingin lebih dari Abigail dan ayahnya – yang bilang dia punya banyak nama setelah hidup berabad-abad – sehingga kesempatan sekuel tetap terbuka. Satu lagi yang kurang dimaksimalkan oleh film ini adalah set piece. Rumah besar yang jadi ruang tertutup bagi para karakter. Rumah ini punya tempat-tempat unik, seperti kolam penuh oleh mayat, panggung atau ruang balet pribadi Abigail, tapi aksi-aksi film ini kebanyakan berlangsung bukan di tempat-tempat tersebut, melainkan di interior yang biasa. Sehingga rumah yang harusnya bisa menambah identitas film, terasa kurang dihidupkan.

Pilihan film untuk ‘menyembunyikan’ siapa Abigail di awal, kendati berbuah kepada struktur yang seru, sebenarnya juga membuat babak pertama kinda lepas. Tidak ada set up yang mengisyaratkan bahwa ini bukanlah thriller penculikan normal, melainkan sebuah survival vampir di ruang tertutup. Film jadi ujug-ujug berubah karena konsepnya surprised. Pilihan yang sebenarnya tidak benar-benar diperlukan karena penonton biasanya sudah tahu film bakal tentang apa, sehingga lebih baik untuk stay pada ketentuan penulisan yang biasa, yakni memberi set up (biasanya pada sepuluh menit pertama) bahwa film ini tentang apa, Abigail itu siapa dan sebagainya.

Yang jelas memang film ini tampak seperti mengincar untuk have fun. Mereka banyak bersenang-senang dengan mitos vampir, dengan karakter dan dialog, mengajak kita untuk bersenang juga dengan flip dan turn pada naskah. Dan penggemar wrestling, aku rasa, bakal dapat senang-senang tambahan karena banyak aspek di film ini yang suspiciously terasa seperti tribute untuk Bray Wyatt. Dan Stevens nyanyi “I got the whole world in my hand” – lagu yang merupakan lagu ikonik dalam promo Bray Wyatt. Lalu beberapa adegan berikutnya, kita lihat Abigail melakukan spider walk – gerakan mind game khas Wyatt untuk menakuti lawan. References yang sepertinya agak stretch out juga banyak, kayak “let me in” dan “run” yang timingnya memang kayak pas ketika digunakan oleh Bray Wyatt. Kemudian ‘kebetulan’ itu semakin terasa terlalu cocok ketika aku sadar judul film ini Abigail, yang juga sama dengan nama finisher Wyatt, yaitu Sister Abigail. Mungkin pembuatnya memang penggemar, atau mungkin memang hanya kebetulan, tapi menurutku tidak ada ruginya juga kalo kita-kita yang penggemar gulat ngakuin kalo secretly Abigail adalah film Bray Wyatt hahaha

Begitu banyak film yang ingin bersenang-senang dengan surprise dan turn, tapi lupa ngasih cerita dan karakter yang genuine untuk kita pedulikan. Film ini ingat, sehingga dia menjadi sajian menghibur dan tetap punya hati. Thriller survival yang mencekam berhasil diwarnai film ini dengan warna-warna lucu dan seru. Karakter titularnya bisa dengan gampang masuk ke jajaran ikonik. Film ini bakal jadi pilihan cocok untuk nobar-nobar horor, khususnya fanatik genre vampir, karena penonton casual akan relatif mudah mengesampingkan beberapa hal kurang maksimal dilakukan oleh film. Beberapa di antaranya yaitu, set piece yang kurang unik, babak pertama yang agak lepas karena ada yang sengaja disembunyikan alih-alih diset up, dan ending yang pecah tapi bisa dianggap kurang puas karena too good to be true.

The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for ABIGAIL.

That’s all we have for now.

Anak vampir pun ketika dicuekin ortu bisa tantrum. Menurut kalian apakah sikap Abigail merupakan perlambangan yang tepat dari gimana rasanya bagi seorang anak merasa kurang disayang orang tua yang menjauh justru karena merasa sayang sama anaknya?

Silakan share di komen yaa

Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/

Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp

Remember, in life there are winners.

And there are losers.

We?

We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL