“Come back. Even as a shadow. Even as a dream”

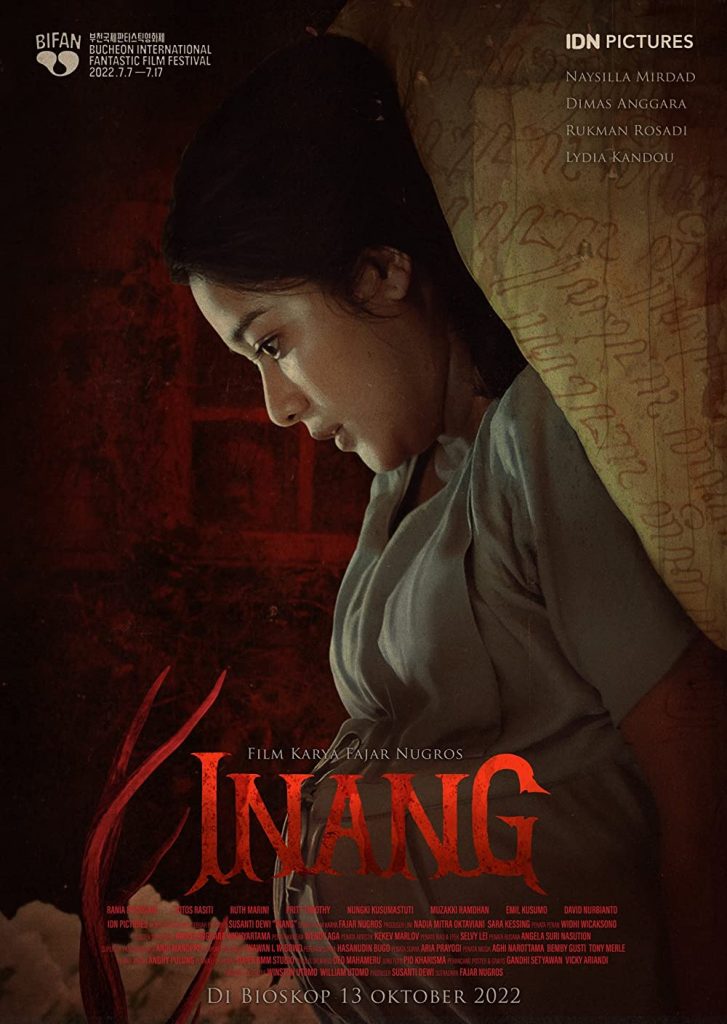

Kualitas horor kita demikian rendahnya sehingga setiap kali ada yang bilang ada horor baru yang bagus lagi tayang, ekspektasiku langsung meroket. Dan lantas seringkali dengan dramatis terhempas ketika aku selesai menonton filmnya. Kajiman: Iblis Terkejam Penagih Janji adalah salah satu dari film horor yang seperti begitu. Padahal nama di balik film ini harusnya dapat jadi jaminan mutu yang cukup. Tapi enggak. Adriyanto Dewo, sebelumnya dikenal lewat drama yang grounded semacam Tabula Rasa (2014) dan Mudik (2019), tampak mentah banget menggarap horor santet-santetan ini. Kajiman mungkin memang dibuat untuk tidak dikaji mendalam, tapi ceritanya yang menyimpan banyak sisi si protagonis dari kita membuat film jadi setengah menghibur pun tidak. Dan celakanya malah seperti mengorbankan kepada setan drama personal yang dimiliki oleh sang protagonis.

Kalian yang ngikutin blog ini pasti paham aku sengaja enggak mengulas begitu banyak horor baru yang tayang di bioskop beberapa bulan belakangan. Karena simply aku jenuh dan gak mau blog ini jadi kayak kaset rusak yang mengulang-ulang pembahasan yang sama. Karena begitulah state horor kita semenjak horor viral yang satu itu tembus sepuluh juta. Horor yang tayang gitu-gitu melulu, dengan permasalahan seragam, pakai sedikit bumbu kekerasan, dan walaupun mengangkat berbagai nilai lokal tetapi isinya tetap kosong. Ujungnya gak jauh-jauh dari kesurupan, ritual ilmu hitam, dan pelaku sebenarnya ternyata orang ‘tak-terduga’. Saat dimulai, Kajiman toh terasa berbeda. Cerita film ini mengambil perspektif seorang perawat bernama Asha yang terkenang momen bersama ibunda. Untuk alasan inilah aku menuliskan ulasan Kajiman. Film ini punya something di situ. Pada karakter yang begitu sayang, merindukan, dan merasa bersalah sekaligus kepada ibu yang telah meninggal. Efek kematian ibu begitu terasa bagi Asha, digambarkan oleh film lewat ‘flashback’ yang seamless – menyatu banget. Kita pertama kali melihat Asha saat perempuan itu berbaring di tempat tidur bersama ibunya yang sakit – adegan tersebut ternyata hanyalah kenangan, namun dibuat menyatu dengan masa present Asha sekarang. Dan kita tahu itu dari gimana perfectnya film menampilkan tanda-tanda visual yang kontras.

Satu lagi yang aku suka dari cara film menggambarkan rasa kehilangan Asha adalah lewat suara-suara ibunya. Bergaung saat Asha lagi mandi, atau lagi baru bangun, misalnya. Membuat Asha terkesiap. Didera rindu dan takut secara bersamaan. Suara-suara, yang dengan bijak diperdengarkan oleh film dengan ambigu. Apakah itu memang suara hantu, atau suara dari kenangan Asha. Elemen mendengar suara dari our deceased parents, atau orang yang kita cintai, atau yang familiar bagi kita, menambah lapisan realisme yang bikin film ini jadi relate. Aku waktu kematian kucingku, si Max, aja juga sering ngerasa seperti masih mendengar suara mengeongnya di luar. Minta masuk untuk makan, seperti biasanya. Film Kajiman punya sesuatu yang spesial untuk diangkat dari personal Asha. Karakter tersebut juga mestinya bisa jadi lapangan bermain baru bagi Aghniny Haque yang biasanya cuma dipasang buat jadi cewek jagoan yang literally jago berantem. Yakni karakter yang dihantui perasaan personal yang kuat. Journey psikologis mengikhlaskan yang pasti menarik sekali. Hanya saja, semua yang menarik dari karakter dan film ini buyar begitu lewat sepuluh menit, kredit judul nampang, dan cerita mulai khusyuk dengan tren horor masa kini: teror saat menjaga orang sakit, pesugihan, dan perang ilmu hitam.

Tidak akan pernah kita dibikin in-line sama apa yang dirasakan Asha. Sama apa yang sebenarnya sedang ia lakukan dan ia inginkan. Film hanya membuat kita bengong aja menyaksikan Asha nanti ngambil kerjaan sebagai suster pribadi. Merawat Tyo Pakusadewo yang sakit di rumah gede milik pasangan suami-istri yang misterius. Melihat Asha diganggu penampakan, dan minta tolong sama paranormal yang ia percaya. Paranormal yang ia temui di tengah jalan. Terdengar mencurigakan? Memang. Tapi film cuek bebek, dan gak pernah membahas hal-hal aneh yang harusnya dibahas. Karena hal-hal itu akan dibahas di akhir sebagai ‘plot twist’. Inilah yang aku gak suka dari kebanyakan horor Indonesia. Menghindar dari membahas permasalahan karakter dengan malah menjadikannya sebagai kejutan di akhir. Hanya demi ‘cerita yang tak-tertebak’.

Padahal horor bukan semata soal jumpscare. Bukan perkara kejutan siapa sebenarnya yang jahat. Bukan persoalan karakternya selamat atau tidak. Horor itu ya kita harus dibuat mengerti dulu ketakutan yang dirasakan si karakter dari dalam. Kita harus paham karakter selamat dari apa, maknanya apa bagi trauma dia. Dan itu gak bisa hanya dengan membuat kita nontonin gimana kejadian demi kejadian terungkap. Like, kita gak akan peduli sama karakter Rama. Perawat cowok teman si Asha di rumah sakit, yang tau-tau oleh film ini dibuat jadi laksana jagoan. Di pertengahan, tau-tau kita ngikutin Rama berusaha memecahkan apa yang sebenarnya terjadi, sementara si Asha terbaring tidak berdaya sehabis kesurupan dan melawan dukun. Kita gak tahu siapa karakter Rama ini, set up nya cuma dia ini orangnya care banget sama teman-teman, dan bahwa dia lahir selasa kliwon! Kita gak peduli saat dia jadi hero, kita juga gak peduli saat nanti nyawanya terancam bahaya. Kita hanya bingung saja nonton ini. Ngeliat kejadian demi kejadian terungkap tanpa ritme dan gak ngikutin struktur naskah yang benar. Film ini gak sampai seratus menit, rapi aku gelisah setengah mati menontonnya. Karena tanpa struktur yang jelas, film ini kayak ngalor-ngidul berjalan tanpa arah. Dan tau-tau stop saat tiba waktunya twist itu diungkap.

Karena gak tau konteks karakternya seperti begini, Asha akan terlihat seperti protagonis cewek paling ketinggalan jaman karena dia seperti harus diselamatkan oleh Rama. Sebagai perawat, dia pun tercuat kayak perawat paling gak sabaran yang pernah ada karena sifat mandiri dan kuat yang dipunya oleh karakter ini hanya muncul saat dia menegur pasien yang ia rawat. Film memang berusaha nunjukin kerjaan dia sebagai perawat, tapi susah untuk melihat karakter ini sebagai pengurus orang lain karena ibunya sendiri saja gagal dia rawat. In fact, karakter Asha sedari awal sudah tampak kurang bisa dipercaya. Kita kayak gak tahu karakter dia sebenarnya gimana. Karena di awal itu kita dengar dia bilang kepada ibunya bahwa dia gak mau pacaran, mau di rumah aja ngurus ibu. Namun persis kalimat berikutnya dia bilang dia harus kerja dan ninggalin ibunya. Dan adegan berikutnya kita lihat dia menjalin hubungan khusus dengan Rama; mereka lagi jalan berdua adalah alasan kenapa pada malam meninggalnya ibu, Asha telat pulang. Susah untuk berada di belakang protagonis, kalo sedari awal saja omongan sama tindakannya gak akurat dan film gak membuka celah untuk kita mengenali Asha secara mendalam. Bukan hanya Asha, karakter lain pun kita gak tau mereka ini sebenarnya ‘ngapain’ di situ. Paranormal kenalan Asha sebagian besar waktu cuma kayak jadi exposition device, tukang kasih info gitu aja. Suami istri misterius tadi, cuma orang-orang dengan akting cringe yang bikin kita malah pengen mereka cepat-cepat jadi korban saja.

Kehilangan orang yang kita cintai memang demikian berat. Kita akan terus terngiang-ngiang keberadaan mereka. Parahnya, kita akan merasa itu adalah salah kita. Sehingga demi apapun kita akan merasa rela melakukan apa saja untuk membuat mereka kembali kepada kita. Supaya kita bisa menebus dosa.

Efek nampilin sosok bayangan hantu ibu ataupun si Kajiman sebenarnya cukup mulus dan terukur (as in, film benar-benar mastiin warnanya gelap untuk mengenhance efek mereka), tapi presentasi keseluruhan film terasa mentah. Kayak film yang dibuat oleh orang yang baru belajar bikin film, yang masih ragu-ragu meletakkan kamera di mana. Ragu-ragu memposisikan tangkapan framenya. Ada beberapa kali aku ketawa saat melihat adegan film ini. Bukan exactly karena adegannya lucu, melainkan karena posisi objek-objek yang ada dalam satu frame tersebut. Misalnya, karakter-karakter yang duduk menghadap dinding saat bertamu. Padahal biasanya kan tamu dan tuan rumah yang ngobrol itu dibuat duduk berhadapan tapi film ini seperti sangat spesifik membuat mereka duduk bersisian, menghasilkan ruang kosong di hadapan mereka yang terasa ganjil sekali secara estetika. Sekitar dua atau tiga kali adegan bertamu ke rumah itu, dan semuanya posisi duduknya seperti demikian. Terus satu contoh lagi adalah saat dua karakter dengan dramatis membaca mantra dari kertas kecil, di dalam ruangan yang pencahayaannya minim. Yang bikin ngakak dari adegan ini adalah dua karakter itu membaca dengan posisi membelakangi lampu meja – satu-satunya penerangan di ruangan itu! Hahaha mana kelihatan tuh tulisan. Logisnya kan mereka akan merapatkan badan, mendekatkan kertas ke sumber cahaya. Kamera harusnya bermanuver biar adegan itu tertangkap dengan dramatis. Jangan kamera yang diem, dan karakter yang menyesuaikan dan jadinya gak logis.

Kalo Asha terngiang-ngiang suara ibu yang seolah memanggilnya. Kalo aku, nonton film ini pada beberapa adegan akan terngiang-ngiang suara seruan ‘action’ dari sutradara saking begitu mentahnya penyambungan adegan. Beberapa adegan tu kelihatan banget kagok baru mulai actionnya. Kayak pas Rama berjalan ke rumah si paranormal, tidak terasa natural seperti dia berjalan dari jauh. Melainkan lebih terasa kayak dia dari posisi diam, terus saat ‘action!” dia mulai melangkah. Banyaknya adegan yang ‘masuknya’ seperti dikomandoi itu membuat film terasa punya vibe yang canggung. Semuanya tidak terasa natural. Hingga ke dialog. Film Kajiman juga enggak cemerlang di penulisan dialog, dan itu diperparah sama akting medioker yang deliverynya gak pernah meyakinkan. Ada satu kalimat yang buatku janggalnya bukan main. Yaitu ketika di rumah sakit, ada perawat yang mengeluhkan rumah sakit mereka malam itu sepi kayak kuburan. I get it, niatnya buat membangun mood seram – sesuatu yang mengerikan bakal terjadi di sana. Akan tetapi karena delivery dan karakter yang gak meyakinkan sebagai perawat, kalimat tersebut semakin aneh dan kayak main-main lagi. Karena biasanya setauku, perawat justru agak lega kalo pasien sepi, apalagi saat sudah larut, karena perawat itu pengen istirahat karena rumah sakit umumnya adalah tempat yang sibuk oleh pasien yang bisa datang tiba-tiba.

Satu lagi horor yang tidak mendeliver potensi yang dimiliki oleh materi ceritanya. Kisah personal seorang anak yang menyesal dan merindukan ibu yang telah tiada berubah jadi cerita standar teror ilmu hitam. Hanya karena pengen ceritanya ‘menghibur’ dengan plot twist. Akibat paling parah dari cerita yang membuang dagingnya sendiri itu adalah filmnya sendiri secara keseluruhan terasa mentah. Terasa gak mampu menggali yang lebih dalam. Dibuatnya pun terasa setengah-setengah. Beberapa treatment dan pengadeganan mampu tampil elegan. Tapi gak kalah banyak pula adegan-adegan dan perlakukan yang tampak canggung. Boring dan uninspiring. Bahkan anak-anak remaja yang nonton berkelompok di row tak jauh dariku saja hanya bereaksi sama jumpscare saja. Aku sangat menyayangkan film ini memilih untuk melepaskan kita dari karakter utamanya. Padahal kalo motivasi atau perjanjiannya itu tidak dijadikan twist, dramatic irony dari dark journey yang ia ambil akan bisa bikin film lebih emosional dan dramatis lagi.

The Palace of Wisdom gives 2 out of 10 gold stars for KAJIMAN: IBLIS TERKEJAM PENAGIH JANJI

That’s all we have for now.

Pernahkah kalian mengalami terngiang-ngiang atau terkenang terus setelah kehilangan seseorang? How did you deal with that feelings?

Share pendapat kalian di comments yaa

Remember, in life there are winners.

And there are losers.

We?

We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA