“Study the past if you would define the future”

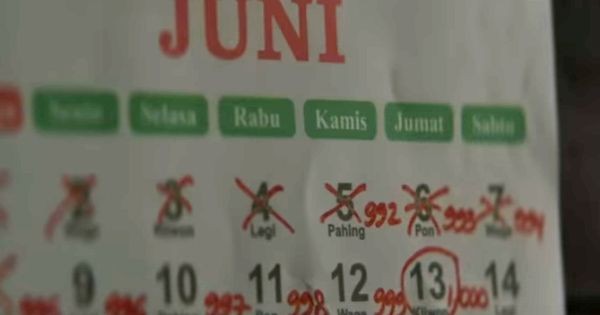

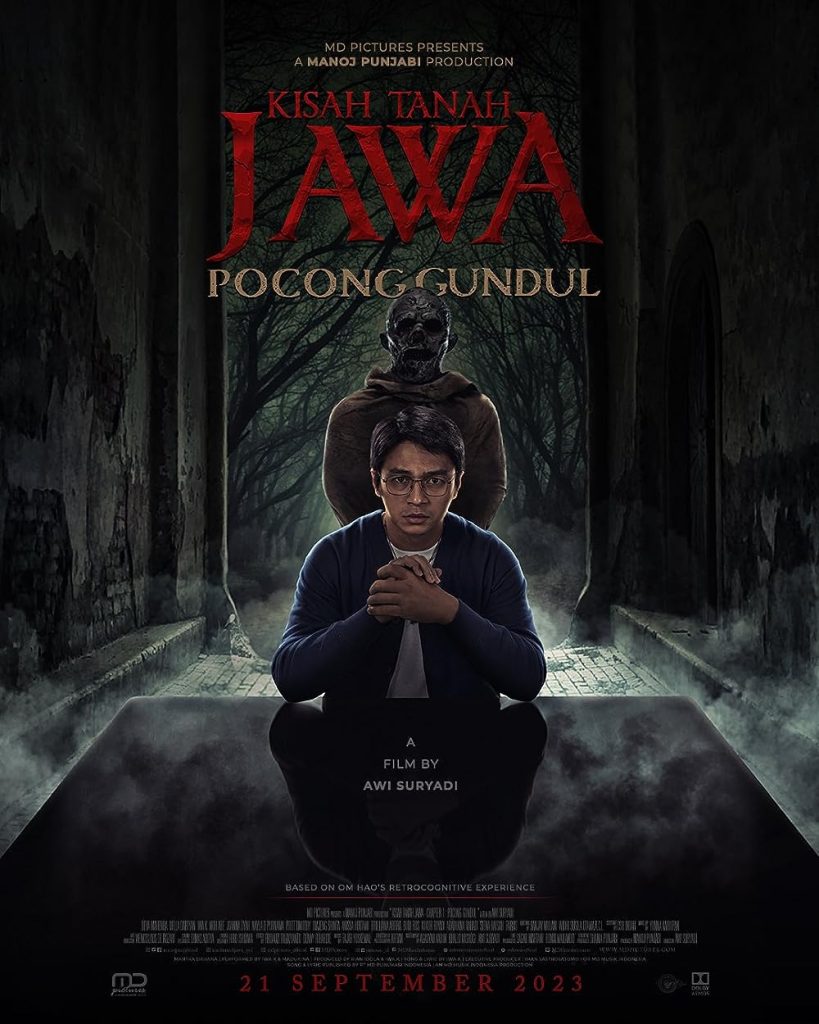

Kisah-kisah dari tanah Nusantara memang tak ada habisnya. Keragaman suku, adat istiadat, hingga kepercayaan beragama membuat Indonesia bagai sebuah sumur minyak ide cerita yang senantiasa mengalir. Problemnya memang soal pengisah cerita harus tahu di mana harus menggali. Lalu bagaimana mengolahnya. Ide membuat kisah horor berkelanjutan dari mitologi khas Jawa memang menarik. Dengan pengalamannya menggarap horor terlaris serta horor dengan makhluk khusus, Awi Suryadi di posisi sutradara tampak seperti tawaran yang cukup menjanjikan. Like, aku tertarik untuk melihat gimana dia bakal menghidupkan sosok-sosok horor dalam legenda. Tapi balik ke problem ‘gali sumur minyak’ tadi. Arahan horor Awi hanya bisa terlaksana maksimal jika dibarengi oleh naskah yang tahu di mana harus menggali dan mengolah kisah-kisah adaptasi ini. Dulu pernah jadi serial, kini Kisah Tanah Jawa tampak memulai proyek pertama dari universe kisah horor ini dengan Pocong Gundul, namun sedari film krusial ini kelemahan penulisan sudah amat kentara.

Konsep baru dari dunia parapsikologi diperkenalkan oleh film ini. Konsep retrokognisi. Basically, itu adalah istilah untuk kemampuan paranormal bisa melihat masa lalu. Dalam film ini, retrokognisi bahkan bisa melakukan perjalanan ke masa lalu. Hao yang mewarisi kemampuan itu dari sang Eyang, tinggal memegang benda milik seseorang lalu dia bisa melihat apa yang terjadi pada empunya barang tersebut di masa lalu. Tadinya kemampuan ini Hao gunakan untuk kepentingan mengungkap sejarah. Tapi sepasang suami istri yang hadir di seminar Hao meminta pertolongan untuk mencari anak gadis mereka yang hilang. Dengan kemampuan retrokognisi, Hao mencoba menemukan siswi yang hilang di sekolah. Aksi Hao tersebutlah yang membuat Pocong Gundul, hantu produk ilmu hitam yang menculik si siswi, jadi turut mengincar nyawanya.

Penggambaran horor yang dilakukan film terhadap konsep paranormal tersebut cukup kreatif dan menyenangkan. Karena yang sebenarnya ‘pergi’ ke masa lalu dalam retrokognisi film ini adalah ‘qorin’ dari Hao yang melihat semua peristiwa sebagai empunya barang yang dijadikan medium, maka yang kita lihat adalah Deva Mahenra duduk di sana tapi dari pantulan cermin-cermin yang ada kita dapat melihat sosok ‘aslinya’, yaitu Sari si siswi yang hilang. Untungnya film punya efek dan teknis yang mumpuni untuk menjelajahi ‘lapangan bermain’ yang unik dari elemen horornya tersebut. Kita juga enggak susah menyejajarkan diri dengan karakter, lantaran Hao di sana juga sama dengan kita, mengalami ketakutan yang dirasakan Sari saat kejadian. Jadi jumpscarenya akan efektif, permainan kameranya akan benar-benar terasa membangun ke antisipasi kita untuk kejadian horor. Bukan hanya itu, film ini juga berhasil memvisualkan ketakutan psikologis Sari dan Hao, di antaranya lewat estetik kain kafan dan tanah kuburan, serta – ini yang menarik dan menurutku kurang banyak dieksplorasi; elemen body horror.

Apalah horor berkearifan lokal tanpa ilmu hitam. Kisah Tanah Jawa: Pocong Gundul juga mengeksplorasi soal klenik, menyandingkannya dengan pseudo-science. Ritual santet hingga kekuatan si Pocong yang melahap sukma manusia lewat ujung jari, semua itu mengarah kepada adegan-adegan ‘gangguan’ pada anggota tubuh manusia. Kita melihat karakter menjerit histeris saat tubuh mereka melakukan hal di luar normal; bola mata yang membesar hingga pop out dari lubangnya, misalnya. Hanya saja, adegan-adegan horor yang kuat ini tidak ditimpakan kepada karakter utama. Deva Mahenra tampak sudah siap untuk tampil total, tetapi karakternya tidak banyak mengalami development. Secara scare pun, karakter Sari yang diperankan natural oleh aktor remaja Nayla D. Purnama, terasa dapat adegan yang jauh lebih mencekam.

Padahal kalo dilihat-lihat, desain journey Hao sebenarnya mirip dengan Qodrat (2022). Film ini ngeset up cerita yang membuka untuk petualangan-petualangan Hao selanjutnya sebagai pembasmi hantu pengganggu manusia. Tapi tidak seperti Ustadz Qodrat, Hao tidak terasa seperti earned petualangan tersebut. Karena Hao masih minim penggalian karakternya. Dia ‘cuma’ berubah dari orang yang menggunakan ilmunya sebagai bahan seminar, menjadi seorang ‘pahlawan’. Perubahannya tersebut minim inner journey, melainkan cuma karena si Pocong Gundul juga sekarang mengincar dirinya. Hubungan Hao dengan karakter lain juga tidak ter-flesh out. Persoalan yang dibuka di bagian awal, tentang dia yang masih kecil dengan kejadian yang menimpa eyangnya, tidak pernah dijadikan hook dramatis oleh cerita. Sehingga plot film ini kerasa hampa. Ini jadi keputusan yang aneh karena set upnya itu sendiri dimainkan dengan dramatis, seolah bakal berpengaruh kepada Hao saat dewasa. Eyang meminta Hao kecil untuk stay selama eyang retrokognisi ke masa lalu, tapi Hao malah pergi main ke luar rumah bersama Rida, sahabatnya. Like, aku nungguin sepanjang durasi kapan Hao dewasa merasa bersalah atau terguncang oleh peristiwa kematian eyangnya. Tapi hook dramatis yang penting sebagai bangunan karakternya itu tidak ada. Karakter Hao berjalan lempeng aja. Sehingga ketika dia diganggu hantu pun, gangguannya tidak benar-benar terasa ngaruh ke emosi kita. Stake dia ngelakuin retrokognisi juga tidak dibangun, ya aturannya, pantangannya, atau semacamnya, padahal sudah dilandaskan bahwa kemampuan tersebut berbahaya.

Biasanya, kisah tentang orang yang bisa ke masa lalu, akan berkaitan dengan bahasan entah itu dia memperbaiki satu hal kecil, atau konfrontasi dengan hal di masa lalu, atau yang lainnya seputar gimana masa lalu itu jadi pembelajaran baginya untuk menangani masalah di masa sekarang. Film ini melibatkan karakter yang ke masa lampau katakanlah untuk mencari info ngalahin setan, tapi secara keseluruhan film ini terasa kosong karena gak actually punya sesuatu di balik ‘perjalanan’ itu terhadap perkembangan karakter utamanya.

Penceritaan tidak terbantu oleh tone yang terasa ke mana-mana. Film ini seperti mengincar horor yang serius menakutkan, namun itu tidak pernah tercapai karena seringkali film malah jatohnya lucu. Della Dartyan berperan sebagai Rida, sahabat yang menjaga Hao saat melakukan perjalanan mistis, lucunya dia berakting seperti sedang dalam sebuah film komedi. Tau gak gimana superhero Marvel seringkali nyeletuk konyol saat bertarung melawan supervillain, di tengah bahaya mengancam dunia? Nah, Rida-nya Della seringkali nge-Marvel-in kisah horor ini. Buatku yang ingin ngerasain feeling horor, ini annoying. Tapi toh penonton lain pada ketawa. Jadi mungkin baiknya memang film ini dijadikan horor komedi saja. Lagipula lihat saja desain makhluk Pocongnya. Aku gak tau di mana letak seramnya pocong yang gundul, atau bahkan apakah hantu yang kepalanya gundul masih layak disebut pocong karena kalo kita bisa melihat palanya gundul berarti dia sudah bukan hantu yang terbungkus kafan lagi…. Jujur saja, penampakan hantu itu saat bersosok Iwa K. justru jauh lebih creepy dan disturbing. Saat full make up pocong gundul, kesan seramnya hilang. Tinggal ngagetin doang. Ditambah pula si Rida dengan cueknya memanggil-manggil dia dengan sebutan ‘Gundul’. Aspek paling seram dari si Pocong Gundul adalah fakta bahwa senjata andalannya adalah ludah asam! Kupikir, damn, mungkin dia semasa hidup suka main sebagai Reptile di Mortal Kombat

Sekiranya kita enggak tahu film ini diadaptasi dari buku cerita, penonton film yang sudah fasih sama bentuk penceritaan film pasti akan bisa menebak kalo cerita film ini aslinya adalah dari buku. Darimana bisa ketebak? Dari penceritaan yang terlalu bergantung kepada eksposisi lewat narasi. Lewat info yang ‘diceritakan’ oleh karakter. Naskah film ini masih belum luwes dalam mengadaptasi penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan, misalnya soal retrokognisi itu apa, pocong gundul itu aslinya dari siapa, dan sebagainya; penjelasan-penjelasan itu masih dituturkan begitu saja oleh karakter. Mereka mendiktekan penjelasan itu, hampir seperti aktornya tinggal membacakan teks saja. Seharusnya naskah yang baik bisa menerjemahkan itu ke dalam bentuk penceritaan yang lebih kreatif. Membuat adegan penjelasan yang lebih mengalir dan tidak seperti kita mendengar orang membaca bahasa tulisan. Karena produk naskah kan sebuah film, tayangan audio visual yang harusnya lebih sebagai sebuah memperlihatkan, daripada hanya memperdengarkan.

Saking banyaknya eksposisi, nonton film ini hampir seperti kayak dengerin mumbo jumbo omong kosong doang. Masih mending nonton Tenet, yang walaupun dialognya juga penuh penjelasan teori fisika kuantum or whatever that is, tapi setidaknya itu adalah pengetahuan yang ada bobot kebenarannya. Sedangkan pada Pocong Gundul ini, semuanya terasa tanpa bobot. Tau dong pepatah ‘air beriak tanda tak dalam’? Nah, film Pocong Gundul yang ceriwis ini juga seringkali malah jatoh bego oleh dialog ngasal dan lemah logika yang mereka punya. Salah satu yang menurutku fatal karena merusak penerimaannku terhadap logika-cerita mereka adalah soal siswa yang hilang di sekolah, yang kata gurunya sudah dicari-cari ke hutan belakang tidak ketemu, padahal siswa itu ada di dalam sumur yang ada di sana. Masa iya saat pencarian gak ada yang mencari ke dalam sumur – yang bahkan lokasi sumurnya sama sekali tidak tersembunyi ataupun sulit dijangkau. Apalagi peristiwa kehilangan tersebut bukan yang pertama kali, melainkan sudah ada dua kejadian sebelumnya. Buatku ini adalah gejala sebuah penulisan yang malas. Peristiwa seputar misteri hilangnya siswa tersebut mestinya bisa ditulis dengan lebih baik lagi.

The actual horrifying truth adalah mereka akan terus membuat horor berkualitas subpar seperti ini. Tidak peduli sekeras apapun kita mengkritik. Tetap tidak akan ada perbaikan. Karena film-film seperti ini akan terus laku. Palingan tampilannya saja yang seiring berjalan teknologi akan semakin cakep, dan mulus, dan teknisnya makin bagus. Adegannya semakin sadis. Sementara ceritanya, sebaiknya kita melihat ke belakang dan tidak berekspektasi banyak. Ragam budaya dan seni dan nilai lokal tanah air akan terus dieksploitasi sebagai cerita horor ala kadar, yang bahkan untuk memenuhi fungsi sebagai melestarikan budaya/seni itu saja belum bisa. Mereka hanya akan jadi latar untuk horor-horor seperti ini. Konsep unik yang ditawarkan akan lenyap di tengah-tengah cerita, seperti hantu yang dibacain Ayat Kursi. The new low buat horor lokal adalah saat hendak menontonnya kita memang tidak mengharapkan yang muluk-muluk, tapi somehow begitu filmnya usai kita tetap merasa kecewa. Aku merasakan itu di film ini.

The Palace of Wisdom gives 3 out of 10 gold stars for KISAH TANAH JAWA: POCONG GUNDUL

That’s all we have for now.

Kalo buatku, bahasa Jawa itu terdengar lebih mengerikan ketika dijadikan mantra atau tembang horor. Apakah ada yang sependapat? Atau ada yang ngerasa lebih seram daerah lain? Kenapa ya setiap orang bisa berbeda gitu?

Share pendapat kalian di comments yaa

Setelah nonton ini, mungkin kalian masih pengen yang menegangkan? Well, ada nih serial Hijack, serial thriller seru tentang pembajakan di pesawat yang dibintangi oleh Idris Elba di Apple TV+ Yang pengen ngerasain ketegangannya bisa langsung subscribe dari link ini yaa https://apple.co/46yw8RX

Remember, in life there are winners.

And there are losers.

We?

We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL