“Parents make mistakes not because they don’t care, but because they care so deeply”

Ada yang hilang pada modern thriller, yang kebanyakan menjodohkan protagonis dengan antagonis yang didesain saklek sebagai perwujudan rintangan atau pembelajaran. Suspens dari kehilangan kendali atas hal yang familiar – atas hal keseharian. Ketegangan ketika tokoh utama bahkan tidak yakin pada apa yang sebenarnya terjadi. Saat ketidaktahuan jadi lawan terberat, sehingga membuatnya lantas berpikir ‘mungkin aku yang jahat’. Duo sutradara Nicholas D. Johnson dan Will Merrick menemukan ‘missing ingredient‘ tersebut, dan memasukkannya semaksimal mungkin dalam sekuel-lepas dari Searching (2018) yang mereka garap. Missing di tangan mereka masih dalam formula yang sama dengan Searching, masih seputar mencari keluarga yang hilang lewat penyelidikian melalui dunia maya, tapi drama kehilangan tersebut terasa lebih ngena. Misterinya terasa lebih grounded, terutama buat anak muda yang menonton. Karena sekarang perilaku di internet dan hubungan dengan orangtua langsung dijadikan sebagai perspektif utama.

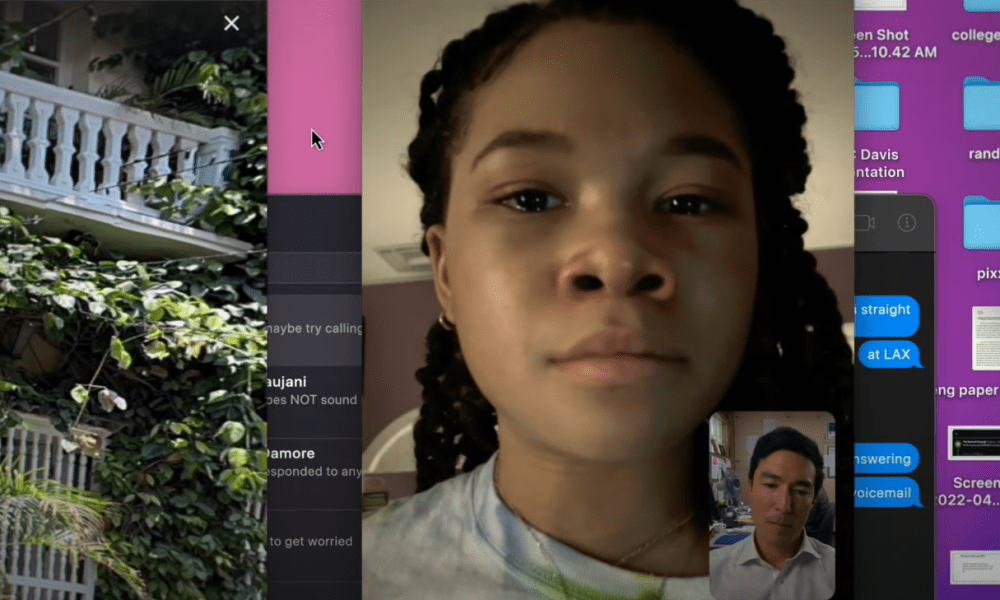

Yea, tentu saja seperti film pendahulunya, Missing juga merupakan thriller dengan gimmick. That’s the identity. Ciri khas yang dipertahankan. Film ini sepenuhnya bercerita lewat layar komputer atau gadget. Semua interaksi karakter kita lihat dari chat, rekaman video, video call, dan sebagainya yang terhampar di layar. Tapi baik Missing, ataupun Searching, punya drama yang kuat untuk ngeback up gimmick yang mereka pakai. Drama keluarga yang juga membuat misteri dalam cerita jadi berbobot dan kita pedulikan. Dalam Missing yang jadi sorotan adalah hubungan cewek remaja – yang sudah mau delapan-belas tahun – dengan ibu yang membesarkan dirinya seorang diri sejak ayah gak ada. Si June ini (Storm Reid on her star-making performance) bakal ditinggal beberapa hari di rumah, ibunya pergi liburan ke Kolombia bareng Kevin, pria yang jadi pacar baru ibunya. Di Kolombia itulah si ibu dan Kevin menghilang. Keberadaan mereka berdua seperti hilang begitu saja. Tinggal June yang mati-matian mencari ibu lewat jejak-jejak digital selama liburan. June go deep, meretas akun, menyewa jasa online, dan sebagainya sampai-sampai dia menemukan kenyataan bahwa, bukan hanya Kevin – tapi juga ibunya sendiri – punya rahasia kelam di masa lalu mereka. Rahasia yang besar kemungkinan jadi kunci misteri menyedihkan ini.

Naskah juga menelisik sama dalamnya dengan usaha June mencari keberadaan sang ibu. Peristiwa ibu hilang itu baru kejadian sebagai plot poin pertama, yang artinya film meluangkan waktu sekitar setengah jam untuk melandaskan dulu bagaimana hubungan June dengan ibunya. Akar yang kuat itulah yang nanti membuat misteri ini jadi terasa nyesek, lebih dari twist-twist yang terjadi. Itu jugalah yang membuat June dan ibunya jadi terasa seperti orang beneran; problem mereka kita mengerti, relationship mereka terasa real, membuat masalah keluarga mereka jadi penting untuk disimak. Karena mungkin kita juga ngalamin problem yang sama. Anak yang tak dekat dengan ibunya, anak yang merasa ibu tidak berduka seperti dirinya berduka terhadap sosok ayah. See, June diceritakan memang masih kangen berat sama ayahnya. Video masa kecil yang diputar sebagai adegan pembuka itu benar-benar efektif ngeset begitu banyak hal penting dalam narasi dan karakterisasi para lakon. Sehingga kita maklum kenapa June jadi sinis sama ibunya yang malah punya pacar baru. Kalo cuma dibaca dari sini, memang kesannya kayak set up biasa. Itulah sebabnya kenapa kita enggak baca review dulu sebelum nonton, karena bagi yang udah nonton, pasti langsung kebayang betapa amazingnya film ini menceritakan itu semua. Gimmick layar laptop atau komputer menciptakan semacam keterbatasan ruang gerak bagi karakter, tapi film ini selalu menemukan cara untuk menambah layer percakapan atau interaksi karakter lewat bagaimana sosmed dan interaksi digital bekerja.

Momen-momen seperti June pura-pura ngetik pesan ibunya (padahal dia cuma ngasal aja ngetik huruf – malah sempat ngumpat pake ‘stfu’ segala), June ngechat teman diam-diam sambil ngobrol, atau ketika June cuma balas ‘I love you’ dari ibunya dengan acungan like; momen-momen tersebut berhasil bicara banyak tentang karakter dan hubungan mereka – sama efektifnya dengan kalo film melakukannya dengan dialog seperti biasa. Itu semua belum apa-apa, dibanding ketika nanti sudah sampai pada bagian pemecahan misteri. Usaha yang dilakukan June lewat komunikasi yang terbatas pada apa yang bisa dilakukan teknologi (yang ternyata bisa mengungkap banyak hal jika kita ‘bijak’ menggunakan internet!) terasa banget seperti step-step natural pengembangan naskah. Sementara juga stay relate karena kita bisa melihat kita bakal melakukan hal yang sama dengan June yang gak langsung bisa. Yang ragu-ragu. Yang salah ngetik dan nebak password. Naskah benar-benar firing all cylinders. Stake terus dinaikin dari mepetnya waktu, terbatasnya bahasa, terbatasnya duit. Misteri pun semakin membesar karena si June bukannya dapat jawaban, tapi justru semakin dia mengungkap hal semakin banyak pula pertanyaan baru yang menghadang. Hebatnya film gak kehilangan pegangan. Tema dan perspektif karakter tetap dikobarkan. Kita akan melihat dalam pencariannya, June jadi berteman dengan beberapa orang, yang actually penting untuk pembelajaran karakternya.

Sebagai anak, kita seringkali merasa dipaksa menelan anggapan bahwa orangtua selalu benar. Bahwa orangtua always knows best. Sehingga meskipun kita tau itu tidak benar, tapi toh kepercayaan bahwa orangtua bakal selalu ada – bakal selalu got our back – tetap terpatri di dalam diri. Inilah yang dijadikan konflik oleh film ketika June mulai dihantui ‘gagasan’ bahwa bisa jadi orangtuanya melakukan sesuatu yang bukan untuk dirinya. Dan bahwa sikap dirinya yang jadi penyebab ibunya pergi. Ketika seorang anak, dirundung oleh berbagai emosi yang bersumber dari mereka menyadari tidak cukup mengappreciate orangtuanya, di situlah cerita film ini bersinar.

Film seperti ngetackle dua permasalahan sekaligus. Masalah anak dan ibu tadi. Serta masalah yang lebih universal, seperti gimana dalam suatu kasus yang telah jadi viral, kita seringkali lupa akan masalah awal. Gimana biasanya publik malah menyorot perempuan, lebih banyak ketimbang laki-laki. Bahkan bisa sampai jadi pihak perempuan yang sebenarnya korban lah yang lebih diantagoniskan. Sama seperti ketika membahas anak-dan-orangtua, ketika membahas internet, film ini juga berimbang. Dia memperlihatkan bukan saja internet bisa berdampak buruk, tapi juga memperlihatkan bahwa internet jadi cara June untuk menyelesaikan masalah. Semua kembali kepada pemakai, bagaimana mereka menggunakan teknologi tersebut.

Mengawal gimmick yang secara natural membatasi (salah-salah film kayak gini malah cuma bikin kita full bacain chat WA di layar doang) untuk bisa mampu membahas banyak dan menghantarkan karakterisasi, sementara juga memuat misteri yang semakin menarik dan membesar, kita memang harus angkat topi sama pembuatnya. Enggak gampang bercerita dengan desain seperti ini. Sama para pemain juga, supaya emosinya nyampe, mereka dituntut permainan ekspresi yang benar-benar harus maksimal. Teknis dan desain produksi itu mengangkat film ini. Walaupun Missing, seperti Searching, memang tidak total hadir natural. Like, percakapan atau hal penting di layar komputer itu kerap di-zoom supaya kita tahu ke mana harus melihat alih-alih membiarkan kita melihat sendiri yang terjadi. Itu, dan film seperti struggling harus nampilin layar komputer sehingga beberapa adegan kehilangan perspektif (like why tau-tau kita nontonin cctv tempat publik) actually adalah kritikanku waktu review film Searching. Film Missing, however, walau masih begitu tapi seenggaknya kali ini layar komputer itu lebih dimasukkan ke dalam bangunan narasi dan misteri. Kita melihat banyak aplikasi, dari layar, dan sekarang ‘dari layar siapa itu semua dilihat’ benar-benar jadi penentu dalam narasi. Kayak di awal, rekaman yang ternyata kita lihat dari layar ibunya – bukan dari layar June – menambah banyak untuk pemahaman dan karakterisasi. Dengan kata lain, dalam Missing, layar-layar itu bukan saja untuk meihat ‘apa yang terjadi’ saja, tapi juga soal siapa yang sebenarnya sedang melihat itu. Ini bikin film ini jadi lebih intens, dan bahkan punya replay/rewatch value yang lebih gede lagi.

Keterbatasan gimmick yang masih belum bisa sepenuhnya dihindari adalah soal timing. Soal pace. Kaitannya dengan lingering emotion. Missing yang semua adegannya adalah tampilan dari desktop komputer atau layar gadget tentu saja tidak bisa menampilkan momen-momen karakter di luar komputer mereka. Jadi momen-momen ketika karakter matiin layar, untuk menghayati perasaan emosional yang menggelayuti mereka, kita gak dapat turut merasakan itu dengan maksimal. Kita hanya ‘on’ saat investigasi dan aksi-aksi memecahkan misteri, karena saat itulah mereka juga online. Jadi yang full kita rasakan justru momen-momen shocking revealing demi revealing, yang bikin film jadi seru in the moment itu saja. Babak ketiga yang paling terasa film membesar nyaris liar. Tidak banyak waktu bagi kita untuk meresapi ada apa sebenarnya, meresapi karakter yang tau-tau ada. Tidak banyak waktu untuk kita second guessing plot, padahal ada satu-dua hal bagiku yang masih agak ‘aneh’. Kayak kenapa cuma nama ibunya yang diubah oleh program perlindungan, kenapa nama June yang masih kecil itu tetap. Apa tidak berbahaya. Buatku di babak ketiga film hampir jadi terasa generik dan mulai sembrono. Tapi tak bisa dipungkiri, agak terselamatkan, oleh babak set up yang memang telah membangun pondasi untuk ke sana dengan nicely. Sehingga kalo mau melingkar, ya, memang harus begitu. Meskipun membuat film jadi lebih ke arah untuk shocking saja.

Aku aslinya kurang suka nutup tulisan dengan ‘Tapi overall…”, tapi kayaknya ku sudah kehabisan napas untuk berkata-kata. Jadi yah, tapi overall, aku lebih suka film kedua ini ketimbang yang pertama. Walaupun secara bobot kedua film ini sama kuat membahas masalah kerenggangan hubungan orangtua dan anak di era modern dibungkus dalam bingkisan misteri. Keduanya sama-sama jago dalam membangun suspens, membuat hal menjadi lebih besar dan terus membesar dengan cara bercerita atau pengungkapan yang menarik. Napasnya juga sebenarnya mirip. Cuma yang bikin aku sedikit lebih suka adalah; film yang kedua ini terasa lebih matang aja dalam menghandle gimmick layar komputernya. Sehingga di film ini perspektif karakter terasa lebih matang juga. Kita gak hanya ikut melihat apa yang terjadi. Tapi ada layer yang intens dari ‘siapa yang sedang melihat’. Replay value film ini pun jadi tinggi banget. Duality pada judul pun jadi terasa semakin ‘nyata’. Kehilangan seseorang bisa jadi rindu, juga bisa jadi sesuatu yang bermakna lebih mengerikan.

The Palace of Wisdom gives 7.5 out of 10 gold stars for MISSING

That’s all we have for now.

Apakah menurut kalian internet bisa digunakan oleh setiap orang untuk melacak hidup seseorang itu adalah hal yang mengerikan? atau sebaliknya?

Share pendapat kalian di comments yaa

Remember, in life there are winners.

And there are losers.

We?

We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA