“The worst pain in the world goes beyond the physical, even further beyond any other emotional pain one can feel; it is the betrayal of a friend”

“Ipar adalah maut” yang merupakan kutipan Hadits Nabi, adalah sebuah peringatan. Sementara Ipar Adalah Maut, merupakan film karya Hanung Bramantyo, adalah sebuah gambaran. Tentang bagaimana peringatan itu bisa terjadi, tentang bagaimana ipar dapat membawa maut, dalam artian menjadi sumbu dari kehancuran sebuah rumah tangga. Dan dengan mengambil perspektif utama dari kakak yang eventually jadi ‘korban’ dari adik yang tinggal di rumahnya, film yang dijual sebagai diangkat dari kisah nyata pengalaman seseorang ini coba untuk menjadi penghembus semangat kebangkitan dari maut tersebut.

Suara Nisa sebagai narator menyambut kita ke dalam cerita. Dia hendak berbagi pengalaman rumah tangganya yang mengenaskan. Awalnya memang Nisa sempat ragu untuk mutusin permintaan ibu soal adiknya, Rani, tinggal bersama dengan keluarganya. Tanggungjawabnya besar. On top of jagain adik yang baru kenal dunia itu, Nisa harus ngurusin suami, anak yang belum lagi SD, ditambah bisnis toko kue yang lagi rame-ramenya, Suaminya, Aris – dosen sosiologi keluarga, dan cukup soleh – siap mendukung apapun keputusan Nisa. Mereka sebelumnya sama sekali gak kepikiran macem-macem. Memang saat itu, they didn’t take one thing as a factor; Saat baru pacaran dulu, Rani memang ‘cuma’ anak remaja yang kekanakan dan manja. Namun kini, Rani yang udah mau masuk kuliah, got hot. Yang namanya tinggal serumah, muncul deh tuh kejadian-kejadian. Mulai dari situasi tak-sengaja yang innocent (mungkin pikir Aris, ‘rejeki’) membesar hingga ke situasi awkward yang gak bisa Aris ataupun Rani ceritakan kepada Nisa yang sibuk, karena kejadiannya bikin mereka merasa bersalah, tapi sekaligus juga bikin kepikiran terus. Apalagi Rani melihat Aris ini udah kayak manic pixie dream man. Kesempatan demi kesempatan yang mereka dapatkan dengan absennya Nisa pun akhirnya bikin rasa bersalah itu kalah. Dan film pun membuild up kepada kecurigaan Nisa dan aftermath setelah semuanya ketahuan.

Karena karakter utama yang dipilih adalah Nisa, sebagai korban dari perselingkuhan, Hanung tahu cerita ini tidak bisa membahas lebih dalam tentang perselingkuhan itu sendiri. Like, perspektif Aris sebagai dosen sosiolog keluarga tapi justru dia terjerumus jadi pelaku selingkuh, tidak bisa dikembangkan lebih dalam alasan ataupun motivasinya karena ini bukan cerita dia. Rani sebagai si bungsu yang didaulat manja dan tak bisa apa-apa oleh keluarga pun hanya bisa punya waktu berdalih dengan itu alih-alih memeriksa lebih dekat apa yang dia rasakan sehingga ‘tega’ ngerebut suami kakaknya. Hanung paham posisi karakter utamanya yang sebagai korban, maka sebagian besar hanya bisa bereaksi terhadap tanda-tanda dia diselingkuhi. Maka Hanung tahu satu-satunya kesempatan untuk bikin cerita ‘pasif’ ini hidup adalah dengan melibatkan penonton. Untungnya, memang itulah hal yang, boleh jadi, paling dipahami oleh Hanung ketimbang sutradara lain. Membuat dramatis sampai penonton ikut bertangis-tangis.

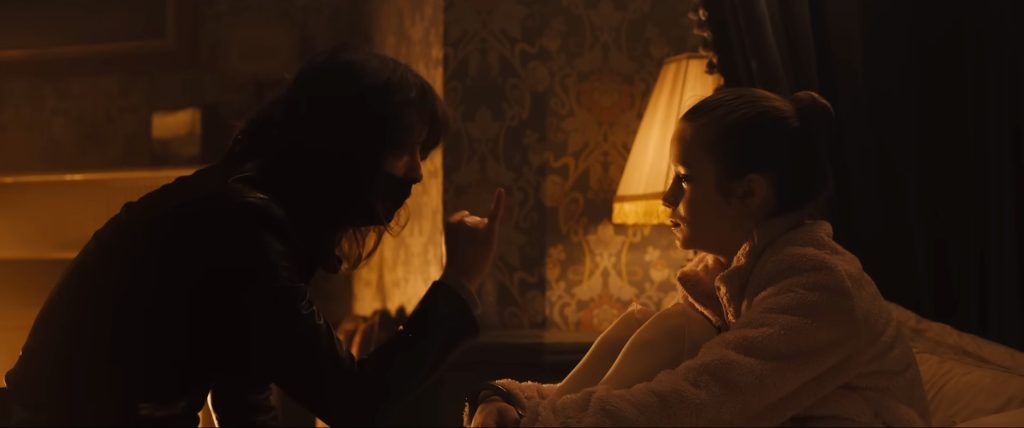

Film ini kalo kita perhatikan banyak dan tahu memanfaatkan momen-momen pause. Momen-momen diam. Timing untuk mancing reaksi penontonnya gila banget, sehingga build up ke adegan dramatis terasa punya pay off yang lebih dahsyat. Perhatikan saja misalnya pada adegan seperti Aris ngajak Rani masuk ke hotel, atau ketika ibu yang saat itu ‘blank’, dari kursi rodanya menasehati Nisa dan Rani jangan berantem. Film seperti sengaja berhenti beberapa detik untuk membiarkan penonton meluapkan emosi kepada karakter, setelah itu barulah film menumpahkan adegan emosionalnya. Ini membuat kita seperti terlibat langsung. Kita emosi, karakter emosi, dan baru kita semua emosi bersama-sama mereka. Ipar Adalah Maut was so good at doing this. Dialognya banyak yang dibuat ‘mendua’. Apalagi kalo bukan memancing celetukan kita, entah itu kepada Rani setelah dia mendengar “Tolong layani Mas mu, ya” dari Mbak-nya, ataupun kepada Aris begitu dia ditanya dengan sangat polos oleh Nisa yang gak tau suami dan adiknya lagi berduaan, “Mas lagi sama Rani, ya?”

Sepertinya tidak ada yang luput dari tembakan dramatisasi Hanung. Bahkan karakter minor seperti Ibu Nisa (diperankan oleh Dewi Irawan) diberikan percikan drama, karena actually si ibu inilah pemantik incident. Meminta tolong Nisa untuk menampung Rani karena beliau kurang sreg Rani harus ngekos. Firasat si Ibu dibuat terus bergulir sepanjang narasi siap untuk meledak bersama perasaan Nisa, dan Rani. Ngomong-ngomong tentang karakter dan aktornya, wuihh, tiga aktor utama benar-benar ‘diberdayakan’ untuk kebutuhan dramatis ini. Casting Hanung udah kayak melingkupi pesona dan raga. Deva Mahenra yang imagenya cocok buat karakter tipe pendiam dan sedikit kekanakan; di sini Arisnya dibuat tampak cuek bukan main saat melakukan ‘kebejatan’. Davina Karamoy dengan mata besar bersorot tajam dan cerdas, Raninya actually jadi beneran tampak antagonis ketika dibuat dia-lah yang jadi mastermind pertemuan diam-diam dan muslihat untuk mengecoh Nisa. Tapi meskipun begitu, kedua karakter ini tidak pernah kehilangan momen manusiawi tersendiri. Film tetap memberikan kita glimpse ke konflik personal dan rasa bersalah mereka. Dan tentu saja Michelle Ziudith sebagai Nisa. Ziudith yang dikenal sebagai ratu nangis, di sini dapet adegan panjang emosional, nangis-nangis yang begitu luar biasa saat Nisa mengetahui soal perselingkuhan tersebut. Nangis yang benar-benar kerasa seperti dari gabungan perasaan marah, sakit, jijik – semuanya meledak jadi satu. Dan bukan cuma emosinya, tapi juga kerasa di fisik (Nisa dibuat menginjak pecahan kaca dari vas yang ia pecahkan)

Pengkhianatan adalah hal yang menyakitkan karena terjadi bukan karena musuh, melainkan oleh orang dekat yang kita percaya. Dan perselingkuhan sesungguhnya adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan, karena terjadi oleh orang yang paling dicintai. Bagi Nisa, malah lebih menyakitkan lagi, karena dikhianati oleh suami dan adik kandungnya sendiri. Di bawah atapnya sendiri. Di belakang kepalanya sendiri. Film begitu paham menerjemahkan sakit ini. Sakit yang begitu banyak melibatkan perasaan, hingga menjadi sakit fisik, semuanya menghantam sekaligus. Karakter Nisa dibuat menelan semuanya.

Yang terbaik yang bisa dihasilkan dari perspektif korban kayak Nisa ini sepertinya adalah memperlihatkannya sebagai gambaran gimana korban perselingkuhan menerima dan dealing with masalah itu, lalu gimana dia sadar harus cepat bangkit. Keluar dari lubang derita. Sebab basically perselingkuhan adalah kehilangan kepercayaan, maka tahap yang dilalui korban kurang-lebih bakal sama. Ada steps of griefnya juga. Film ini briefly memperlihatkan gimana Nisa memproses kenyataan tersebut, dan juga menunjukkan terutama Nisa ini berkutat dengan menyalahkan diri. Nge-gaslight diri sendiri; Ngerasa karena dia sibuk maka suaminya jadi kurang perhatian. Ngerasa karena dia sering pergi, maka kedua orang itu jadi punya kesempatan. Ngerasa karena dia gak mikirin lebih lanjut soal keraguannya di awal, maka semua ini bisa terjadi. Bahkan saat narasi akhir di ending saja, Nisa masih membuka ruang untuk menyalahin diri. Untung saja film masih berhasil untuk memutar kata-kata tersebut sehingga terdengar positif sebagai dorongan semangat untuk diri lebih baik, lebih tegar, ke depannya. Itulah masalah pada film ini buatku. Porsi yang diberikan kepada Nisa untuk mengembangkan perspektifnya ini, kurang banyak. Akibatnya perubahan positif dan development Nisa, hanya kita dengar sebagai narasi penutup.

Memang sebenarnya jika perspektif utama yang dipilih adalah korban, maka justru aftermath setelah selingkuh ketahuan itulah lahan untuk menggali si karakter utama, bukan di tindak perselingkuhannya itu sendiri. Pilihan-pilihan Nisa ada di periode ini. Karena setelah ketahuan, maka ‘bola narasi’ itu ada di dirinya. Gimana dia memilih untuk bersikap kepada suami ataupun adiknya. Pilihannya untuk melanjutkan hidup. Pertimbangannya tentu saja akan banyak, ibu, anak, serta kehamilan adiknya. Buatku, babak terakhir film – ketika ini semua sedang dibahas dengan relatif singkat – adalah waktu ketika Ipar Adalah Maut menjadi paling menarik. Aku berharap mestinya ini diberikan porsi lebih banyak. Daging perspektif Nisa sebagai korban itu adanya di sini. Tapi sebaliknya, film memilih untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk build up momen perselingkuhan hingga sampai ketahuan. Yang lebih banyak diberikan adalah momen-momen Aris dan Rani jadi ‘antagonis’; gambaran gimana mereka sampai bisa bablas, lalu mereka mutusin lanjut, dan kucing-kucingan antara mereka dengan kecurigaan Nisa yang mulai terbangun setelah pertengahan.

Kisah perselingkuhan memang gak ada matinya. Ada aja yang bisa digosok sehingga cerita ini bisa terus saja hot. Film ini put our emotion on point tatkala yang jadi pelakor di ceritanya adalah adik kandung dari karakter utama. Pilihan yang diambil jelas. Cara film langsung membuat penonton untuk terlibat emotionally di dalam dramatisasi itu, inilah yang bisa kita apresiasi. Vibe film pun dijaga tetap light-hearted dengan candaan supaya penonton gak melulu kesel dan emosi. Jadilah dia tontonan merakyat, sasarannya kena banget. Namun di balik keberhasilan itu, tentu saja untuk menilai kita tidak bisa abai bahwa ini bukan pendekatan terbaik yang bisa diambil untuk cerita seperti ini, ada bahasan dan perspektif utama yang jadi belum maksimal. Film memilih maksimalin yang lain, dan make the best dari pilihan yang lebih pasif ini.

The Palace of Wisdom gives 5.5 out of 10 gold stars for IPAR ADALAH MAUT

That’s all we have for now.

Menarik sikap Nisa yang seperti tidak lagi begitu menyalahkan Rani begitu tahu adiknya itu hamil – Nisa jadi seperti full nyalahin Aris. Menurut kalian apa alasannya?

Silakan share di komen yaa

Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/

Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp

Remember, in life there are winners.

And there are losers.

We?

We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL