“The cinema has no boundary; it is a ribbon of dream.”

Tempat paling ajaib di dunia, kata Damien Chazelle dalam karya terbarunya ini, adalah set alias tempat orang syuting film. Karena film memanglah seperti sebuah keajaiban – sihir!- yang ditangkap pada layar. Kita tahu satu adegan film saja, adalah kerja sama begitu banyak orang, begitu banyak keahlian, begitu banyak ‘trik’ untuk membuatnya entah itu beneran seperti sedang terbang atau sesimpel berjalan di hutan. Aku beruntung pernah diijinkan untuk tiga malam hang out di set film, melihat-lihat cara orang bikin dan merekam adegan, ngobrol ama kru-kru dan nanya-nanya ama pemain. Ya, suasana dan segala yang ada di situ memang terasa out-of-the-world. Saat itu aku menyaksikan gimana tembok bata dari rumah terbengkalai mereka sulap jadi gedung gereja, gimana papan kayu jadi sumur di tengah hutan. Yang kurasakan itu ‘baru’ dalam skala film lokal. Sedangkan yang diangkat oleh Damien Chazelle dalam film grande tiga jam lebih ini adalah studio film terbesar di jagat kita, Hollywood. Babylon merupakan kisah fiksi namun dengan latar yang tepat sesuai sejarah Hollywood, mengambil fokus kepada masa transisi dari era film bisu ke film bersuara. Dan di sini, Damien seolah benar-benar mengajak kita ke belakang tirai ajaib itu. Melihat kontras di balik film yang tampak romantis, elegan, penuh passion dan mimpi: Drugs, kehedonan, serta desperation dari karir-karir yang naik untuk kemudian lantas tergantikan.

Kata yang tepat untuk film ini mungkin, ya, surat cinta. Tapi Babylon bukan tipe surat cinta yang sama dengan yang dikirim Damien lewat La La Land (2017). Kali ini, Damien Chazelle merayakan kecintaannya kepada sinema, sekaligus menyentil industri Hollywood itu sendiri. Itulah kenapa film ini meledak-ledak, vulgar, dan over-the-top. Semuanya terasa chaotic, apalagi film ini punya banyak sekali karakter supaya kita benar-benar bisa melihat bagaimana industri film yang terus berkembang berdampak kepada manusia-manusia yang strive untuk mewujudkan mimpi dan passion mereka. Kita melihat gimana film-bersuara, menjadi peluang karir bagi seorang pemusik jazz kulit hitam. Sementara juga membuat penulis title/dialog film bisu kehilangan posisi. Dari semua karakter, tiga yang jadi fokus utama adalah Nellie LaRoy (Margot Robbie), Jack Conrad (Brad Pitt), Manny Torres (Diego Calva). Nellie seorang figuran muda, yang percaya dirinya adalah bintang. Kesempatan untuknya menunjukkan sinar datang ketika dia dipilih buat meranin seorang pelayan bar, and she nails it. Tapi kemudian tantangan baru muncul ketika studio mulai pindah ke film bersuara. Also, gaya hidupnya yang kelewat glamor mulai berdampak buruk. Sebaliknya, Jack adalah aktor senior di MGM. Aktor dengan bayaran tertinggi. Konflik dirinya muncul tatkala semua film terbarunya flop di box office. Dia maunya percaya itu semua karena era baru film, tapi dia akhirnya harus nerima kenyataan yang lebih pahit lagi. Dan dari sudut lain ada Manny. Yang berangkat dari pelayan, ke tukang cari properti, ke asisten, hingga jadi studio executive. Ketika sudah di atas, Manny mulai merasakan efek dari sisi gelap industri, ketika dia mulai harus membuat keputusan-keputusan yang dia tahu enggak bener demi kemauan studio.

Melalui ketiga karakter tersebut evolusi industri di Hollywood mulai dari tahun 1926 hingga ke 1930an dihamparkan. Kita akan melihat bagaimana mereka ‘bereaksi’ dan memilih aksi mengikuti perkembangan teknologi perfilman. Ketiga karakter ini pun bertransformasi sejalan dengan dunia mereka. Jadi bisa dibilang menonton Babylon ini seperti menonton karikatur sejarah Hollywood. Apalagi Babylon memang menggambarkan periode-periode itu dengan blak-blakan. Misalnya, ‘ajaib’ yang dimaksudkan saat berkata ‘set film adalah tempat paling ajaib di dunia’ tadi itu adalahbetapa rusuhnya sebenarnya proses syuting, tapi tetap berhasil tertangkap menjadi adegan dan film yang bagus. Saat nonton mereka syuting film perang kolosal bisu itu, aku beneran nyangka filmnya bakalan kacau. Gimana tidak coba; karena saat itu masih bisu, yang artinya studio hanya merekam gambar, di satu lokasi (padang gersang luas) ada banyak film/adegan yang disyut dalam waktu bersamaan. Dalam tone kocak, Babylon membuat syuting yang melibatkan banyak pemain ekstra tersebut dengan begitu rusuh. Skripnya ‘diperbaiki’ on the go, oleh Jack, sambil menenggak alkohol. Ekstra-ekstranya ada yang terluka beneran (bahkan tewas hihihi). Kamera mereka rusak sehingga Manny harus ke kota minjem yang baru secepat mungkin, sebab sutradara mengejar waktu sunset. Dan ketika sudah mau mulai take adegan, si Jack udah terlalu mabok bahkan untuk berjalan. Semua itu kayak udah mau gagal. Tapi AJAIBNYA saat kamera roll, Jack mampu berakting ekspresi yang sempurna. Cahaya yang diincar dapet. Properti ledakan sukses. Semua kerusuhan dan kekacauan dan cek cok dilupakan. Semua bersorak mereka telah berhasil merekam adegan yang dahsyat. Babylon, dengan caranya tersendiri, berhasil membuat kita percaya para karakter – yang mewakili aktor-aktor dan pekerja film sekalian – adalah profesional yang benar-benar punya passion.

Sehingga industri Hollywood yang terus berkembang seiring teknologi dijadikan oleh film ini selain sebagai panggung, juga sebagai tantangan. Hollywood jadi karakter antagonis tersembunyi. Ketika teknologi untuk membuat film-bersuara ditemukan, kita diperlihatkan proses syuting yang kontras sekali dengan adegan syuting yang pertama tadi. Kali ini syuting dilakukan di dalam warehouse studio, tertutup, panas (karena kalo pakai AC nanti suaranya ikut kerekam). Bagi Nellie dan sutradara dan para kru, proses syuting film bersuara pertama mereka ini penuh tantangan, dan film sekali lagi menggambarkan frustasinya mereka dengan kocak. Enggak hanya harus menghapal naskah, Nellie disusahkan aktingnya oleh gerak yang kini terbatasi oleh posisi mic, misalnya. Tidak ada yang boleh bersuara. Kita bisa melihat take demi take untuk satu adegan yang terus aja ada salah teknis tu, membuat semua orang yang terlibat menjadi semakin senewen. Tapi karena passion itu tadi, they pulled through. Adegan sukses terekam (finally) dan semua bersorak. Melihat mereka berhasil rasanya ekivalen dengan kita menonton superhero berhasil mengalahkan musuhnya. Kekocakan dan kerusuhan bikin film tersebut lantas membawa kita kepada drama yang lebih personal tatkala tantangan itu semakin jauh dari zona nyaman para karakter. Ketika Hollywood terus melaju, menuntut mereka untuk memilih pada satu pilihan terakhir, stay atau pergi.

Sinema bagai mimpi yang tak terbatas. Itulah yang membuat Hollywood menjadi seperti kota Babylonia. Kota yang terus membangun menara setinggi langit, untuk mengejar posisi para dewa. Mengejar keabadian. Para ‘warga’ Hollywood juga mengejar hal yang sama. Dan dalam perjalanannya, tersilaukan oleh hal yang sama dengan yang membuat Babylonia ditertawai oleh para dewa. Ultimately, mereka harus sadar dari pesta pora. Bahwa – pepatah kita bilang manusia mati meninggalkan nama, no – manusia hanya bisa meninggalkan nama. Sementara film dan seni akan terus berkembang, manusia akan tergantikan. Beberapa tidak akan sampai ke puncak.

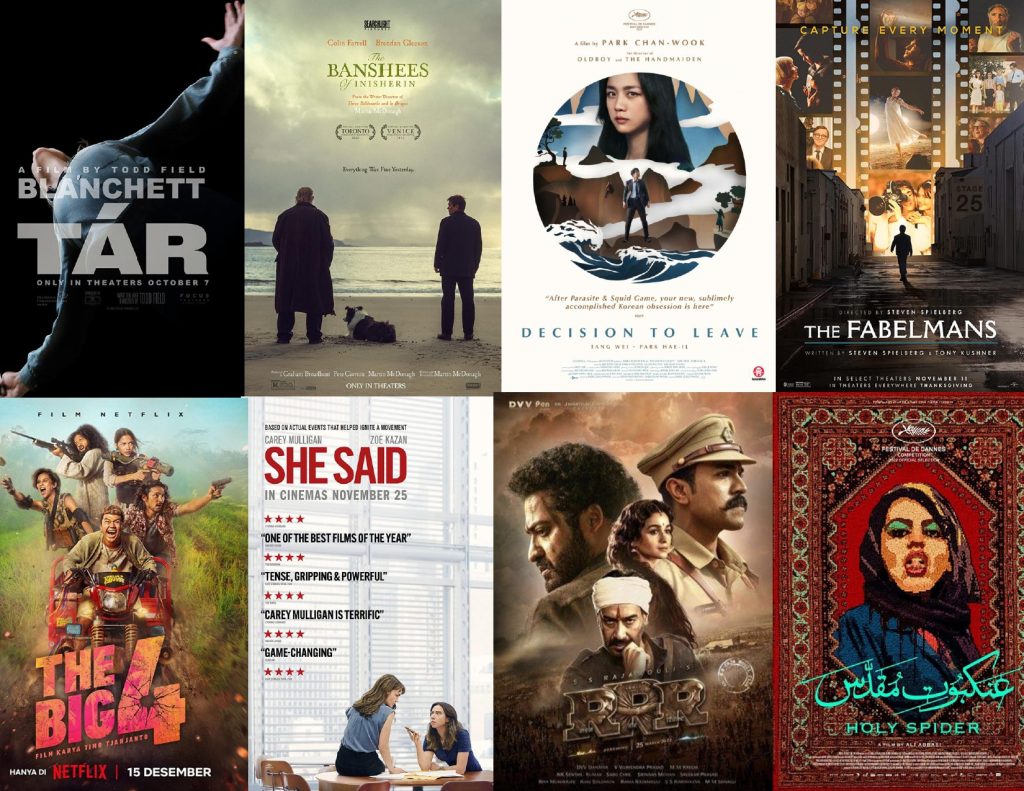

Aku bahkan gak yakin di ending yang Manny nangis nonton Singin’ in the Rain itu harus merasakan apa. Merasa terkecoh, sih yang jelas. Karena seperti Tar (2022), ending Babylon juga sempat membuatku berpikir jangan-jangan film ini dari kisah nyata hahaa.. Tapi ini tentu saja terkecoh yang bagus, like, “that’s so good, you got me!” Pada momen itu memang Babylon mencuat jadi bagus, karena berhasil mengevoke dilema perasaan yang nyata. Apakah Manny nangis haru karena kisah mereka menginspirasi orang lain untuk film baru? Atau merasa kecewa karena bukan dia yang melihat itu sebagai karya? Babylon membuat kita mengalami chaosnya menjadi ‘penduduk’ dari sesuatu yang dengan cepat berubah, membuat kita melihat sesuatu yang grounded dari mereka semua.

Walaupun memang, dari presentasinya sendiri, Babylon ini merupakan film yang cukup susah untuk diikuti karena terlalu blak-blakan dan over-the-top. Film enggak takut untuk menjadi vulgar dan jorok, dan bahkan berdarah, karena di lain sisi, memang begitulah yang paling tepat untuk menggambarkan cara orang ‘survive’ di kota penggapai dewa tersebut. Selain tone dan gaya bercerita, banyaknya karakter juga bakal membuat penonton susah untuk attach. Pertama karena tidak semua dari mereka ditulis berimbang. Dan kedua, karena konsepnya adalah memperlihatkan bagaimana mereka bereaksi terhadap perkembangan jaman, maka film tidak benar-benar menyelam ke dalam journey mereka. Kita hanya melihat para karakter sebagai poin-poin. Mana motivasi, mana konflik, mana resolusi. Kita tidak pernah benar-benar utuh bersama dengan mereka. Akibatnya lagi, relationship yang terjalin antarkarakter jadi tidak mencapai efek maksimal. Salah satu hati dari cerita ini adalah hubungan yang terjalin antara Nellie dengan Manny. Aku suka dialog pas mereka pertama kali berjumpa. Mereka ngobrolin soal passion yang sama. Bahwa mereka akan sukses bareng di dunia perfilman. Itu salah satu momen genuine yang dipunya oleh film. Tapi pengembangan ini kemudian tidak terasa mengalir, karena ya kita hanya dibuat melihat mereka dari poin-poin itu tadi. Hubungan profesional dan hubungan mereka secara personal tidak pernah jadi diarahkan dengan jelas. Sehingga ketika di akhir mereka sepakat untuk hidup bareng, momennya kurang nendang. Aku gak tau apakah ini mungkin, tapi rasanya film ini perlu ngurangin sedikit energy chaoticnya supaya para karakter bisa lebih hidup lagi.

Film dalam film; film yang pakai adegan yang memperlihatkan backstage pembuatan atau bisnis film, selalu jadi soft-spot buatku. Makanya nonton film ini aku puas. Makin lama adegan-adegan mereka syuting, aku lebih senang. Dan di sini banyak banget adegan bikin-filmnya. Aku selalu kagum sama aktor yang berakting sedang akting, dan di sini mulai dari Margot Robbie hingga ke Brad Pitt nunjukkin penampilan akting yang demikian dengan sangat juara. Energi overall film yang chaotic dan over-the-top tidak menyentuh penampilan akting mereka yang total. Kecuali mungkin pas Nellie ceritanya mau melawan ular, itu konyol banget sumpah. Kayak kartun. Tapi sepertinya memang itulah konsep film ini. Kartun, parodi, dari bagaimana industri Hollywood berpengaruh kepada para pengejar mimpi seperti Nellie, Manny, Jack, dan banyak karakter lain. Cara lain untuk memandang film ini, adalah bahwa ia merupakan surat cinta tak-biasa, karena surat ini bukan hanya ungkapan perasaan yang merayakan cinta kepada sinema, tapi juga sentilan terhadap arahan industrinya. Perubahan itu bagus, dan bakal terus terjadi. Film sekarang bukan hanya bersuara, tapi berkembang lebih edan lagi dengan teknik digital, yang tentu saja ngasih challenge dan tuntutan baru. Semoga kecepatan itu tidak menjadi momok dan membuat kita lupa berpegang pada mimpi pada awalnya.

The Palace of Wisdom gives 6.5 out of 10 gold stars for BABYLON

That’s all we have for now.

Jangankan Hollywood, di kita aja perputaran industri sudah cukup cepat. Salah satunya keciri dari cepatnya pergantian aktor-aktor muda. Bermunculan sutradara-sutradara baru dengan gampangnya. Apakah menurut kalian ini hal yang bagus atau gimana, mengingat state perfilman kita sekarang?

Share pendapat kalian di comments yaa

Remember, in life there are winners.

And there are losers.

We?

We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA

Director: Robert Oslund

Director: Robert Oslund