“History repeats itself”

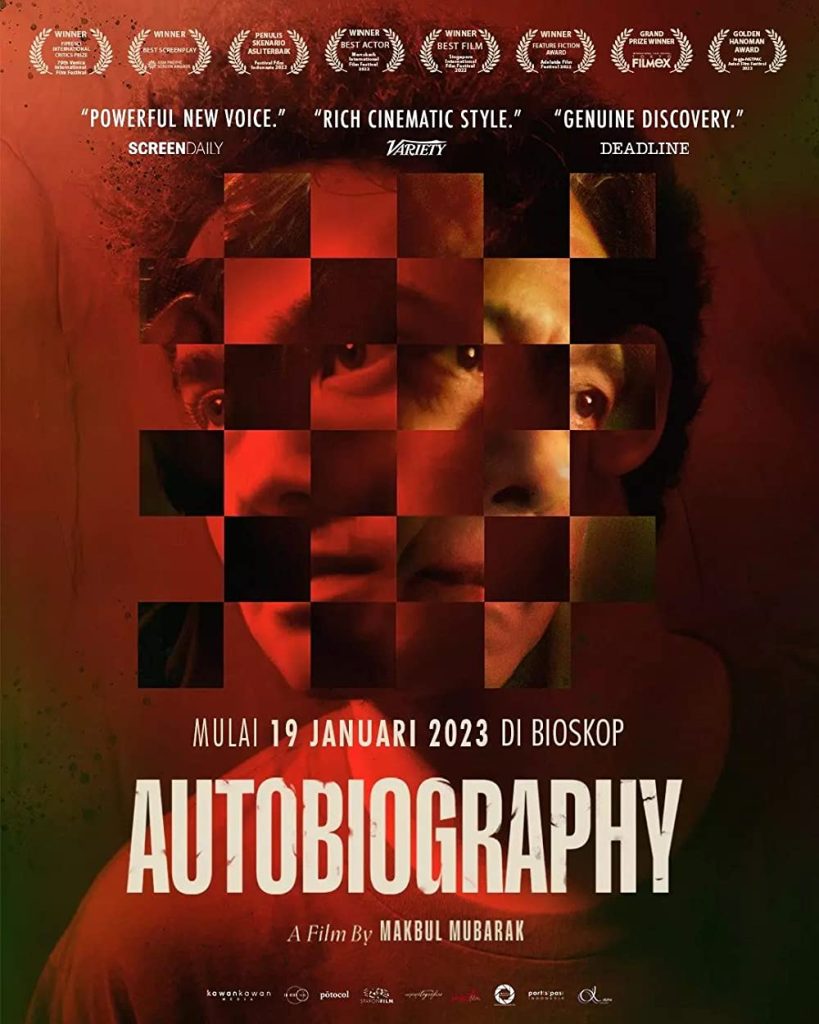

Dua hal tentang sejarah, yaitu ditulis oleh pemenang, dan mengulangi dirinya sendiri. Autobiography mungkin memang bukan cerita tentang kehidupan sutradaranya. Alih-alih itu, Makbul Mubarak dalam debut film panjangnya ini menggunakan judul tersebut untuk merujuk kepada rekam-jejak kekuasaan kelam militer yang bakal terus berulang. Keseluruhan film ini merupakan gambaran dari bagaimana itu semua bisa terjadi. Gimana rezim tangan-besi bisa begitu mendarah daging sehingga sekalipun ada satu orang yang cukup berani untuk menentangnya, tidak lantas berarti mudah bagi orang tersebut untuk berpaling dari kenyamanan yang ditawarkan oleh kuasa yang ia tentang tersebut. Makbul lantas menghiasi penceritaannya dengan cekat lewat close up lekat, warna pekat, dan perasaan yang kelat. Sehingga wajar, banyak yang bilang Autobiography ini adalah film yang seram meski bukan film horor!

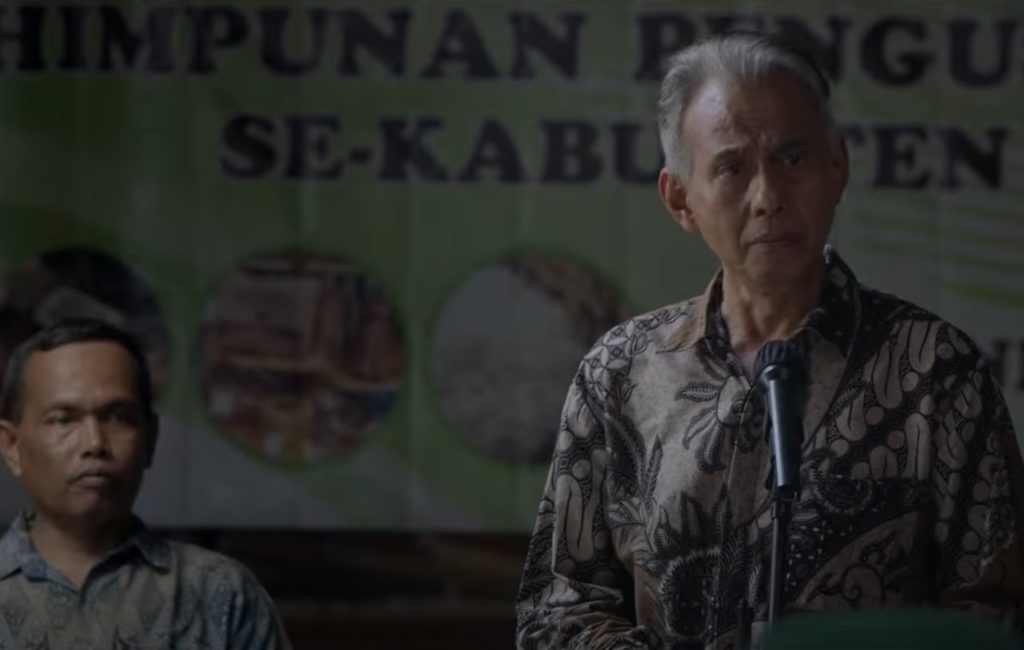

Bagi cowok, sosok ayah memang dapat terasa begitu menyeramkan. Meski udah gede kayak sekarang, aku masih gak berani main game, baca komik, atau bahkan nonton film di depan ayahku sendiri. Karena ajaran (dan hukumannya) untuk disiplin, serius, dan gak banyak main-main sudah begitu membekas. Itu ayah sendiri loh, dalam lingkungan keluarga pribadi. Bayangin aja kalo ayah yang lebih lagi, kayak Jenderal Purna, yang bagi Rakib bukan ‘ayah’ biasa. Bapak-bapak itu adalah purnawirawan, balik ke kampung untuk urusan kampanye politik. Semua orang hormat dan takut padanya. Kuasanya menyelimuti desa, tentara-tentara bisa dipanggilnya kapan saja dia mau. Bapak-bapak itu, juga adalah bos keluarga Rakib turun temurun. Dan kini giliran Rakib untuk mengurus keperluan sehari-hari si bapak Jenderal. Posisi ini membuat hubungan mereka jadi personal bagi Rakib, for he is the one that’s experiencing Jenderal Purna dalam berbagai spektrum. Sebagai ayah, sebagai majikan, sebagai guru, sebagai pemimpin, dan sebagai ‘something else’ yang lebih mengerikan.

Spektrum tersebut dihidupkan oleh penampilan akting yang luar biasa dari Arswendy Bening Swara. Simak waktu dia bilang “Siapa bilang saya minum kopi” dan lantas menyuruh Rakib duduk. Suaranya enggak tinggi, Nadanya enggak naik. Tapi Rakib dan kita, sama-sama tau bahwa malatapeka besar akan terjadi kalo kata-kata itu tidak segera dituruti. Di level seperti itulah Arswendy menghidupkan karakter ini. Santai, tapi tegasnya bikin orang tahu bahwa dia tidak main-main. Pak Jenderal ini kalo ngomong mirip kayak gambaran Tom Marvolo Riddle (alias sebelum jadi Voldemort) di buku Harry Potter. Setiap kata, sesantai apapun, disampaikan dengan force yang kuat. Setiap kata terasa seperti perintah, tapi tanda-serunya silent dan hanya keluar lewat penekanan dan aura yang dimiliki oleh Arswendy sebagai Jenderal Purwa. Kita juga akan melihat – seperti politikus pada umumnya – Pak Jenderal memantik simpati dengan kata-kata motivasi, dengan janji-janji. Simak lagi waktu dia ‘ngeles’ saat ada karakter anak muda bernama Agus yang mengadu soal keluarganya berharap agar tidak digusur. Force dari kata-kata Pak Jenderal saat menjawab itu kontan terasa mengerikan, karena di balik ‘ngeles’ persuasifnya, kita bisa mendengar nada mengancam di balik ‘di mana Ibu’ dan ‘di mana rumahmu’.

Tinggal-lah Rakib di sana, diam termenung, berusaha untuk mencerna dan memahami siapa sebenarnya Pak Jenderal yang dihormati sekaligus ditakuti warga. Memang, berbeda dengan Arswendy yang banyak melantunkan dialog dan lebih open secara ekspresi, Kevin Ardilova memainkan karakter yang lebih banyak diam. Yang ekspresinya lebih tertahan. And he was excellent at this! Rakib tampak seperti bergulat dengan pikirannya sendiri setiap kali berhadapan dengan ‘aksi’ Pak Jenderal. Dia kelihatan seperti takut, kagum, dan penasaran sekaligus. Sekilas, karakter Rakib ini bisa tampak sebagai kurang konsisten – cepat berubah-ubah. Tapi itu hanyalah efek dari ‘manipulasi emosional’ dari Pak Jenderal yang memang paling kuat menyerang Rakib. One moment, Rakib ditinggikan dengan disebut mirip Jenderal waktu masih muda. Lihat betapa gembiranya dia kemana-mana pakai seragam bekas Pak Jenderal. Momen berikutnya dia dimarahi karena nyembunyiin sesuatu di saku. Momen lainnya, Rakib tergopoh-gopoh nyari charger yang mau dipinjam. Ada juga ketika Rakib dibela dan lantas disuruh minta maaf dalam satu kesempatan yang sama. Ini sebenarnya adalah build up yang dilakukan film ke momen pecahnya konflik di antara kedua karakter ini. Ini adalah kelincahan naskah untuk memuat gagasan sekaligus menjabarkan wants-and-need karakter Rakib itu sendiri sebagai karakter utama. At heart, ini adalah coming-of-age story bagi Rakib. Seorang anak muda yang ingin dapat approval dari seorang sosok ayah. Sehingga, ya, akan ada momen-momen ketika Rakib seperti menikmati perannya sebagai bawahan Jenderal, momen-momen ketika dia mempercayai pujian dan nasihat Pak Jenderal, yang semuanya mengarah ke ‘horor’ yang sudah kita antisipasi sebagai dramatic irony. ‘Horor’ ketika Rakib menyadari betapa dingin dan merah sebenarnya tangan yang selama ini menyuapi dirinya.

Film ini enggak cuma punya dramatic irony dan melepaskan kita dari tensi setelah melihat apa yang dipilih untuk dilakukan Rakib terhadap Pak Jenderal. The real punchline ada di belakang, pada apa yang dipilih untuk dilakukan Rakib setelah Jenderal tidak ada. Film ini mengakhiri ceritanya , meng-cut kita semua dari ceritanya, di momen eksak yang sepertinya perfect banget. Ini tipe ending yang kayak di Triangle of Sadness (2022). Ending yang menyerahkan kepada kita untuk mengimajinasikan sendiri apa yang terjadi berikutnya. Orang yang lebih optimistis mungkin akan melihat Rakib di ending sebagai generasi muda yang mereset kembali power struggle antara rakyat dan pemimpin militer. Menjalankan fungsi sesuai namanya, mencatat yang baik-baik saja. Tapi kemudian aku ragu apakah bakal ada penonton yang melihatnya seperti itu. Sebab yang digambarkan film ini tak ayal begitu familiar bagi kita. Ada masa Indonesia di bawah pemimpin militer mengalami masa kelam orde baru. Saat orang bisa hilang karena bersuara, apalagi menentang. Dari konteks tersebut, dari judulnya, dari bagaimana semiotik dan aspek film dibangun, film ini sebenarnya sudah mengarah ke satu ending yang shocking terkait jadi apa Rakib setelah semua ini. Jadi, ya, adegan dan motong endingnya seperti itu perfect, tapi secara bangunan keseluruhan gak benar-benar terasa kayak perfect choice untuk dibegitukan. Karena sebenarnya film masih akan tetap kuat dan dramatis, dan emosional, jikalau endingnya enggak ‘dicut’ dan kita langsung melihat satu kesimpulan.

Siklus rezim kekerasan ternyata terus berulang. Film ini berusaha memberikan gambaran apa yang sebenarnya menyebabkan itu terjadi. Apa yang membiarkan itu terjadi. Gagasan yang bisa kita baca dari cara film menyampaikan ceritanya ini adalah bahwa semua itu berakar pada toxic masculinity. Autobiography adalah film yang cowok banget. Mulai dari catur, berburu, bir, kendaraan, semua simbol cowok hampir ada. Tapi, sosok perempuan – sosok ibu – seperti sengaja ditiadakan. Diminimalisir. Dan itu mungkin sebabnya kenapa film ini begitu ‘seram’. Seolah gak ada yang bikin jadi lembut. Seems like there’s no hope. Kita cuma bisa nikmati saja.

Bahasa visual yang digunakan pun seperti menuntun penonton untuk sampai kepada kesimpulan ending itu. Kita melihat Rakib memandang pantulannya di cermin, sambil memegang cangkir kopi yang diberikan sesuai permintaannya. Bercerita dengan visual seperti demikian memang salah satu kekuatan film ini, yang membuatnya jadi fresh. Karena Makbul Mubarak banyak menyuguhkan adegan lewat sudut yang unik. Sudut yang benar-benar mewakili perasaan Rakib. Kamera mengintip dari kaca jendela, merunduk di bawah spanduk kampanye, ataupun ya, membiarkan kamera tidak menyorot apa-apa selain aftermath dari suatu perbuatan. Visual ini juga jadi cara penyampaian metafora atau penyimbolan yang efektif. Adegan Rakib mandi lalu tiba-tiba Pak Purwa masuk dan memandikan dirinya, misalnya. Simbol ketika kuasa bahkan bisa ‘menjajah’ pribadi kecil di ruang mereka yang paling privat sukses tergambarkan dengan kuat dan disturbing lewat adegan tersebut. Suspens dan intensitas memang akhirnya berhasil diraih oleh film lewat gambar-gambar ini. Timing-nya juga precise sekali. Meskipun memang banyak shot-shot yang diam, entah itu menangkap ekspresi Rakib atau hanya memperlihatkan karakter duduk di sana, tapi tidak pernah terasa kelamaan. Feeling ‘ngeri’ tersebut berhasil terjaga dengan baik.

Di sisi lain, ada juga beberapa adegan yang mestinya bisa ditrim untuk membantu pacing keseluruhan. Film ini bisa terkesan terlampau runut, walaupun runutnya kejadian tidak benar-benar terlalu ngaruh ataupun ngasih something dramatis yang benar-benar diperlukan. Kayak ketika Rakib nganter-jemput Pak Jenderal ke kawinan. Film benar-benar ngeliatin proses antar, pulang lagi, ambil senapan. jemput lagi, nyampe di tempat pesta – yang sebenarnya fungsinya untuk ngeliatin Rakib mampir ke mana dulu, dan adegan senapannya di mobil hampir ketauan. Menurutku fungsi tersebut gak benar-benar worth untuk mengulur pacing, dan mestinya bisa diperketat lagi.

But still, ini film yang luar biasa menginspirasi. dari sisi bahwa ini adalah film panjang pertama dari sutradara. Bahwa ia mampu mewujudkan visinya dan memberikan kita suguhan yang completely different. Yang berani, baik itu topik maupun seni berceritanya. Fakta bahwa film seperti ini – dibuat oleh sutradara baru pula – bisa eksis, dan bahkan memborong banyak penghargaan dalam dan luar negeri, seharusnya jadi inspirasi bagi setiap pecinta film. Buat yang angker sama film ‘berat’, jangan keburu keder duluan. Dua karakter sentral film ini, dihidupkan lewat penampilan akting yang gak dibuat-buat, akan gampang konek karena terasa familiar. Malah, semua yang digambarkan film ini terasa familiar, makanya film ini dikatain seram. Kita seolah menghidupi dunia yang sama dengan karakternya. Visualnya bahkan berkata lebih banyak lagi daripada para karakter. Yang membuat film ini semakin menarik untuk disimak, semakin jauh dari kata membosankan. Aku gak bisa ngasih kata-kata bujukan ataupun kata-kata perintah yang mengancam kayak Pak Jenderal. Aku hanya bisa ngasih skor buat film. So yea,

The Palace of Wisdom gives 7 out of 10 gold stars for AUTOBIOGRAPHY

That’s all we have for now.

Jadi apakah menurut kalian kekerasan itu diwariskan, atau dipelajari?

Share pendapat kalian di comments yaa

Remember, in life there are winners.

And there are losers.

We?

We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA

Director: Robert Oslund

Director: Robert Oslund