“The truth isn’t always blinding light, sometimes it’s a deep and dazzling darkness…”

Misteri menyelimuti daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan. Jika di hari itu ditemukan jenazah tanpa-kepala di Serawak. Besoknya bisa saja giliran kepalanya yang dijumpai gelantungan di hutan tempat orang Dayak mengambil madu. Kasus yang paling seru sih ketika ada jenazah yang menggelinding jatuh tepat di dekat garis batas wilayah. Turns out, badan ama kepalanya ternyata milik identitas dua orang berbeda!! Polisi dua negara berebut ngeklaim ini urusan negara satunya (“jaraknya lebih dekat ke elu, kok!”) Sebelum akhirnya kasus terpaksa harus diambil Polisi Indonesia lantaran si mayat mengenakan seragam TNI. Kasus demi kasus pembunuhan dengan cueknya melangkahi batas-batas wilayah yang ditoreh manusia tersebut. Namun saling lempar dan bikin batas wilayah bagi manusia, sebenarnya sama alaminya dengan hutan, pepohonan, kabut, dan misteri dunia lainnya. Manusia cenderung untuk bikin konflik, lalu mati-matian berusaha menutupinya. Berusaha tidak melihat kemelut yang ruwet yang tercipta darinya. Kasus dalam Kabut Berduri, crime thriller karya Edwin, adalah gambaran dari kemelut tersebut. Dengan latar yang berpijak dari situasi sospol beneran (Dayak dengan aparat di perbatasan go all the way back, dari masa-masa pemberontakan partai komunis), film ini jadi senter yang menyorot, menengahi, atau setidaknya yang memungkinkan kita untuk melihat ke balik blinding-truth ataupun kabut tak berujung – borderless fog – tersebut.

Kebenaran bisa berupa cahaya yang begitu menyilaukan, perih untuk dilihat. Bisa juga berupa kabut pekat yang membingungkan, menyeramkan untuk dilihat. Cahaya silau maupun kabut pekat, kita sama-sama terbutakan oleh mereka. Tapi di baliknya ada hal penting yang harus kita ketahui. Maka kita harus pilih. Kita harus endure it. Seperti kata-kata terakhir seorang Dayak yang terngiang di telinga Ipda Sanja “Kamu harus memilih apa yang kamu lihat”

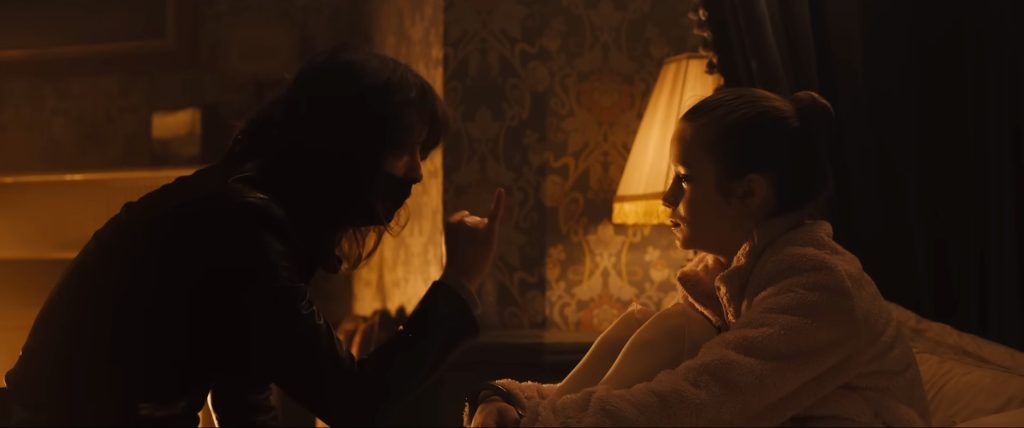

Kasus pembunuhan berantai tersebut ditangani oleh Sanja. Inspektur Polisi Dua dari Jakarta, yang kemana-mana selalu pake kacamata dengan lensa berwarna. Tapi itu bukan kacamata gaya; tangkisnya setiap kali mendapat remark dari rekan polisi pria di Kalimantan. Mata Sanja sensitif terhadap cahaya. Dia gampang silau. Jadi dia butuh kacamata dengan resep untuk membantunya melihat dengan normal. Seperti kacamata Sanja itulah fungsi film ini. Kabut Berduri bukan film detektif gaya-gayaan. Melainkan sebuah thriller yang membantu kita melihat di mana sebenarnya letak masalah konflik dayak dengan polisi di perbatasan. Kondisi mata Sanja juga adalah metafor, for she can not see the truth. Kepindahan Sanja berkaitan dengan kejadian di masa lalunya. Saat masih training, Sanja tanpa sengaja membuat seorang anak kecil kehilangan nyawa. Sebagian besar karirnya dihabiskan untuk mengelak dari kenyataan tersebut, dengan ayah dan rekan-rekan membantunya menutupi kejadian itu. Tapi kini, di tempat barunya, Sanja berniat berubah. Tidak mau jadi pengecut lagi. Makanya film ini bilang, Sanja harus belajar melihat. Hanya saja kali ini, dia juga harus belajar melihat dari balik kabut misteri. Kasus di perbatasan yang ia tangani ini sama seperti kasusnya dulu, ribet karena melibatkan banyak pihak. Banyak pemain. Begitu Sanja dan partnernya, Thomas, menggali kasus ini terlalu dalam, mereka menemukan kasus perdagangan anak yang jadi akar semuanya, dan membuat mereka terlibat dengan orang-orang licin seperti ‘toke’ alias crime-lord lokal, dan bahkan mungkin orang-licin beneran alias lelembut seperti mitos Ambong, hantu komunis Paraku yang dipercaya warga bersemayam di hutan.

It is such an haunting look. Bukan saja Kabut Berduri adalah thriller kriminal, dengan momen-momen investigasi detektif yang membawa kita ikut mengernyit menyambung-nyambung petunjuk dan melihat-lihat mayat dengan kondisi brutal bersama karakternya, film ini juga punya banyak nuansa sureal. Presence Ambong sebagai sosok momok selain ngasih teka-teki ekstra, juga ngasih eerie feelings. Karena warga lokal yang ditanyai Sanja semuanya percaya. Mengaku bicara dengan Ambong tanpa menyebut jelas detilnya kendati Sanja sering agak tinggi juga nadanya ketika bertanya – toh bagaimana pun juga ‘Ambong’ tetap adalah petunjuk yang harus dia kejar. Dalam menangani bagian ‘mistis-lokal’ dengan investigasinya, film ini melakukannya dengan lebih baik daripada LongLegs (2024). Kabut Berduri lebih bijak, tahu untuk tidak sampai harus ngasih eksposisi yang menerangkan semuanya. Kesan misterius dan ambigunya dipertahankan; bahkan jika kita merasa udah clear, film kembali menebar kabut misteri. Ambong bisa jadi hanya desas-desus, atau dia beneran sosok pohon besar yang kerap dilihat Sanja. Ambong boleh jadi hanya kedok pelaku sebenarnya, tapi dia bisa juga entitas gaib yang nyata – menyabetkan parang justicenya sendiri. Afterall, film ini didesain untuk menjadi just the right balance, untuk membuat kita seperti Sanja. Melihat lebih mantap antara kabut dan cahaya, eventho apa yang kita lihat mungkin masih sesuatu yang mengundang tanda tanya.

Ini sekaligus bukti keberhasilan film ini membangun latar suasana. Daerah itu bukan saja hidup oleh visual – benar-benar di hutan dengan segala tempat-tempat tersembunyi dan kemisteriusan alaminya, tapi suasana, feeling, dan vibenya kerasa nyata. Film membawa kita mengunjungi tempat-tempat yang menunjukkan identitas kedaerahan, seperti misalnya rumah panjang ataupun hutan sawit. Panasnya, lengketnya, gerahnya, film benar-benar menampilkan semuanya. Ini membuat kasus itu semakin terasa mencengkeram. Apalagi tidak satupun karakter di film ini yang dibuat lempeng (kecuali mungkin Nicholas Saputra yang jadi TNI – muncul cuma di awal dan di akhir – but still institusinya merupakan bidak penting dalam kemelut ini) Dayak yang seteru sama aparat, rakyat kecil yang merasa terus dioppress, polisi yang lempar-lemparan tugas karena sudah ada di dalam kantong si berduit, ada juga polisi yang posisinya susah. Thomas yang diperankan Yoga Pratama – polisi yang diremehkan sejawat karena dia asal dayak, tapi juga tidak dipercaya kerabat sekampung karena sekarang dia masuk polisi. Penampilan aktingnya pun natural semua. Logat kalimantan-melayunya cair, kalo aku tutup mata dengar dialog Thomas, bisa-bisa aku nyangka itu orang sono beneran. Dan memang katanya film ini juga banyak pakai talent lokal. Makanya kerasa otentik, dan para aktor harus ngerahin yang maksimal untuk immerse sepenuhnya.

Sedangkan Sanja, orang luar seperti kita, berada di tengah semua itu. Putri Marino memang tidak dapat kesempatan untuk akting serupa orang lokal, dan bermain-main dengan logat. Tapi di sini dia kebagian akting yang fokus pada olah fisik dan gerak. Oh betapa Sanja tidak ragu untuk snap back melawan atau mempertanyakan hal yang menjurus ke superiority gak sehat di lingkungan kerjanya. Bentukan karakternya memang agak seperti jagoan-perempuan barat, tapi vulnerabilitas dari kesalahan di masa lalunya mendaratkan karakter ini.

Walau karakter outsider di tengah elemen-elemen volatile (detektif yang terlalu ‘nosy’ sehingga menyenggol sistem yang ada) memang sebuah resep sedap untuk thriller kriminal, tapi sebuah film biasanya akan punya pijakan sendiri within that system. Dalam artian, film biasanya akan memilih posisinya sendiri. Mungkin film akan bilang pihak A gak salah. Mungkin film akan memihak B karena mereka cuma dituduh. Atau mungkin bisa saja menurut film ada pihak C yang mendalangi semua. . The truth mungkin berduri, dan memang harus disembunyikan, dan film ini jadi alat yang memudahkan kita melihatnya (tanpa mengurangi tajam durinya). Ini pilihan yang diambil oleh Kabut Berduri. Mengapproachnya begini, maka kesan ambigu tadi ternyata bukan soal dipertahankan atau tidak oleh film, melainkan lebih karena film ini ya harus jadi ambigu karena dia ingin menyorot tanpa mengambil pijakan. It is the only way. Dan karena pilihannya ini, Kabut Berduri jadi, katakanlah, gak bisa punya ultimate punchline untuk kemelut yang dia sorot. Ini resiko. Karena akan ada penonton yang jadi menganggap keambiguan sebagai statement yang tidak tegas dari film ini.

Film kayak gini yang membuat kita menghargai eksistensi Netflix ataupun platform sejenis. Isu lokal yang masih tergolong sensitif, genre yang bukan kalangan mainstream untuk film kita, penceritaan yang bukan jenis hiburan popcorn, susah kayaknya bioskop jaman sekarang untuk mau nayangin ini. Kalopun ditayangin paling juga hanya dipajang beberapa hari karena kalah oleh yang dianggap lebih cepat menguntungkan. Padahal yang kita butuhkan adalah tontonan yang diverse. Yang berani. Dan tentu saja tidak dibuat main-main dan asal jadi. Film ini kelasnya spesial. Note-note crime thriller dikenainya semua. Kesan misteri dan investigasi benerannya nyampur jadi satu. Penampilan aktingnya nyampur jadi genuine semua. Dia mengambil pilihannya yang membuatnya ambigu tapi juga bisa dinilai kurang nendang, namun cara dia menceritakan pilihannya itu benar-benar, again, spesial.

The Palace of Wisdom gives 7 out of 10 gold stars for KABUT BERDURI

.

That’s all we have for now.

Menurut kalian apa maksud pelaku menyatukan mayat aktivis dayak dengan kepala anggot TNI, lalu membuat mayatnya mengenakan seragam TNI? Kenapa pula Ambong tidak membunuh Agam?

Silakan share di Komen yaa

Yang pengen punya kaos film lebaran Siksa Kubur versi My Dirt Sheet bisa pesen di sini yaa (ada 2 model, loh!) https://www.ciptaloka.com/+mydirtsheet/

Bagi kalian melewatkan di bioskop, atau pengen nonton ulang Killers of the Flower Moon, film ini bisa ditonton di Apple TV. Kalian bisa subscribe dari link ini yaa https://apple.co/3QWp4Yp

Remember, in life there are winners.

And there are losers.

We?

We are the longest reigning BLOG KRITIK FILM TERPILIH PIALA MAYA and BEST BOOK REVIEW HORROR & THRILLER EDITION ON TWINKL